風景啊風景

在我心目中, 風景是最難畫的了! 一不小心就會畫得像照片, 或是壁紙, 或是外銷畫, 讓它潛在的價值蕩然無存。 風景畫要處理的不是畫得像不像, 也不是描繪對象美不美, 而是要能詮釋出人對世界的觀感。 它要處理的是哲學上宇宙論的問題, 一幅好的風景畫必然能呈現出人對自己生存世界的感覺和想法。

粗略回顧一下西方繪畫史, 風景畫所為何事便很清楚:

在埃及壁畫上看到的風景畫近乎是平面的象徵符號, 正如我們電腦鍵盤上幾個符號鍵便能組成所有的思想, 埃及人也能用幾個象徵鍵組出全宇宙。 龐貝壁畫中的風景畫幾乎可說是在牆上開了一扇通往室外的窗, 雖然寫實技法無法跟近代相比, 但也顯示了羅馬人務實, 追求理想, 享樂塵世不落人後。 中世紀教會包辦人一切所思所為, 只畫他們認為重要的神, 風景幾乎退縮到只剩一片天光, 自然景物有如簡略的地圖。

文藝復興把研究天國的力氣漸漸挪向塵世, 空氣遠近法、 透視點消逝法成了捕捉自然的利器, 在人神交替之際誕生了無數神話世界般的理想風景。 由於對實際人世的關照逐漸取代教會的看法, 畫面也越趨寫實, 風景畫也從人物畫的背景獨立出來成為純風景的作品。 用客觀寫實的技藝將自然如實呈現並化為理想世界,相對於自然科學在現象背後尋找定律兩者是同步發生 的。 當分析法與歸納法成理解世界法則的同時, 也為印象派的到來鋪平了道路, 之前沒有人能把一棵樹糊成紅、藍、黃三色光 點, 但當時世界確實被如此看待了。

接著文明兵分兩路,一方面以科技為後盾, 對自然客體無盡地挖掘、 實驗、 改造; 一方面以自我為客體, 向內探索, 人的權益、 人的本質、 人的價值, 不斷地翻新。 塞尚在繪畫中再造自然的理念, 給當時人勝自然下了完美的定義。 梵谷也比存在主義早到了幾十年, 讓「自我」成了風景主體。 野獸派繼而將反常與非理性端上檯面。 表現主義更進一步讓非理性主宰理性。 第一次世界大戰期間人世的不安、 暴力, 在達達主義身上表露無遺。 超現實主義也為世界的真幻難解添上一筆。 立體派對我們眼見的自然已不再留戀, 它像解剖刀般把自然切割重組, 世界再也難以辨識了。 緊跟在二次世界大戰之後的抽象表現主義, 那種混沌無言可喻, 不也正是世界的寫照嗎?

每當集體意識轉變, 文明重組更迭的時刻, 風景畫便像一面鏡子般做出回應, 沒錯! 好的風景畫正是時代的明鏡。

至於當今我們所處的是一個怎樣的時代呢? 基於才情識見, 每個人看到的世界其實非常不一樣, 光是一個甜甜圈, 有人看到的是它中間的洞, 有人看到的是圓柱環, 有人看到的是芝麻點, 有人看到烤焦了......。 我不敢全然確信自己的風景畫已清晰地映照出時代的樣貌。 我只知道, 我把人類生存環境的憂慮、 殘酷和無奈都留給「空白」做註解; 我把言語無法說出的憂傷都 交給「空白」去敘述。 如果有一天, 人們看到人造空間的擴張是立足在犧牲其他生物, 經濟至上踐踏著所有生命, 而科技成了生命的利刃, 那麼「空白」的意義便得以彰顯。 而現在我幻想著, 我的每一幅風景畫都是邁向那全然觀照的步履, 是獻給整個世界最誠摯的禮物。 雖說我可能永遠處於追尋卻無法達成, 那也無妨我執迷不悟地走下去, 能將自己陷入這般幻覺而沈浸在創作的狂喜中, 對一個畫家來說, 真是太幸福了!

-天宇 2010

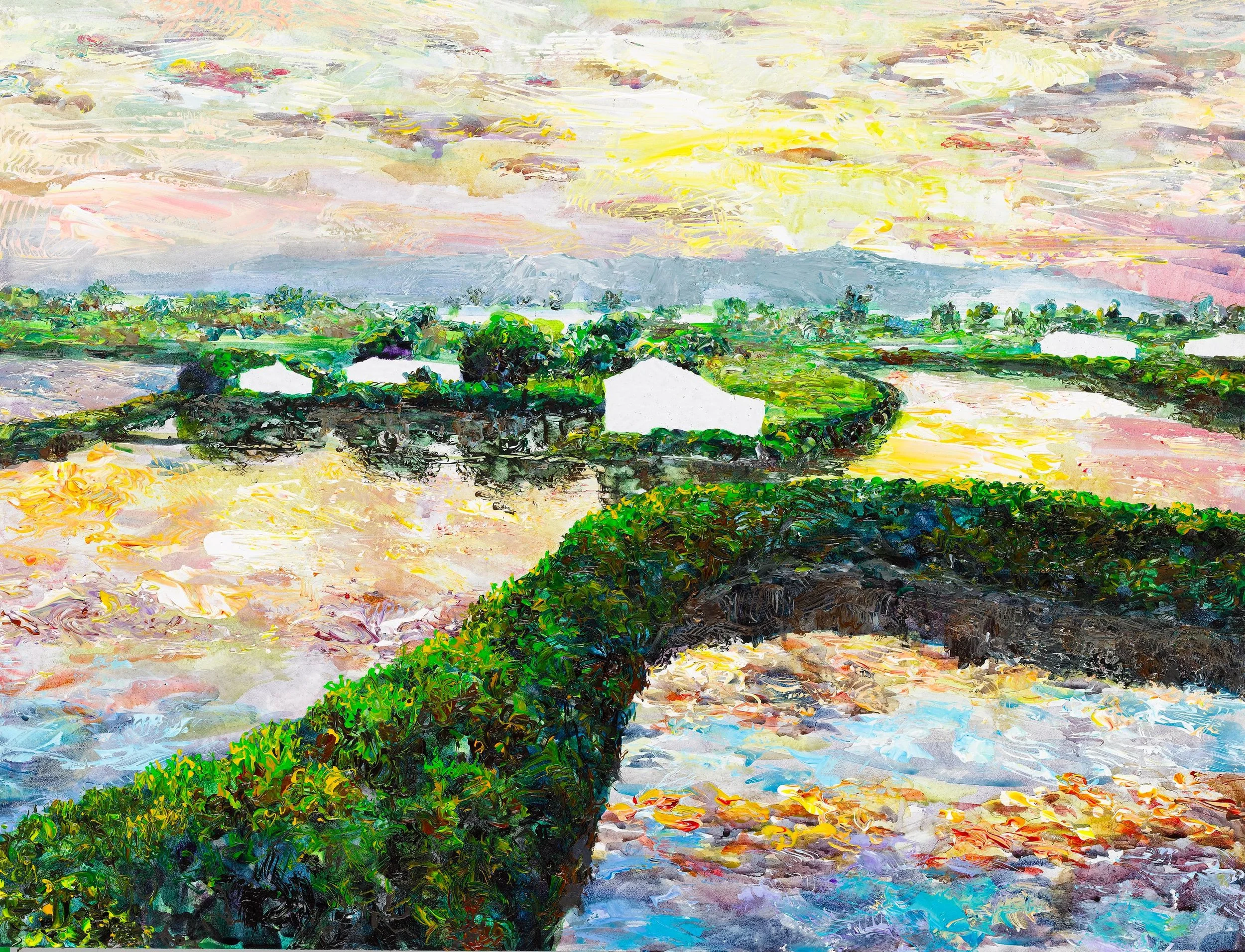

獻肚山之小林村 / 230x195 / 壓克力, 鋁板

獻肚山之現在/ 230x195 / 壓克力, 鋁板

獻肚山之未來 / 230x195 / 壓克力, 鋁板

獻肚山三貌

透過媒體獻肚山崩潰破肚的容顏舉世皆知, 山腳下的小林村瞬間覆滅, 第一時間大家看得張目結舌: 「怎麼會這麼可怕?好恐怖!」 398條人命就活埋在那張扭曲猙獰的面孔之中。不過獻肚山並非只有這張恐怖的臉, 1875年美國人D. Thompson 就曾驚豔於她羞澀的處女容顏而禁不住獻上連篇的讚詞:

……甲仙埔是一個沒有任何特殊之點的平埔番村落; 它和荖濃一同構成平埔番的前哨; 越過他們的地區, 人們便進入生番所住的處女林。 將甲仙埔從荖濃分開的那十八公里展開在我們所能看到的最雄偉的風景中: 一些仄狹的隘道, 兩側都是無際的懸崖, 崖上蓋著大樹和高大的洋齒類植物, 從兩邊崖上連接成穹窿形, 卻讓一道澄靜的溪流成為一段一段的瀑布一直降落到崖腳, 在那裡成為一方小小的潭, 恰似一面反映著整幅圖畫的明鏡; 蘚苔叢生的岩石從那些攀爬著的植物中突出; 陽光在大塊大塊的綠色上面嬉戲着; 直徑在一公尺以上的壯大的樟樹筆直聳立着, 並且細長的像教堂裏的大蠟燭一樣, 完全沒有枝條, 達到無際的高度; 脫皮的莖幹和寄生植物, 成了微風的玩具 ;經過無數扭曲的藤葛, 將這些樹身和枝條像繩索一般結合起來; 到處有些蘭科植物以它們的香味薰香著空氣。 台灣島的這一部分是植物特別顯示其豪華的地方。……

在不到一百五十年間獻肚山早已將原始林清除殆淨,檳榔、竹筍、山芋、薑、芒果從山頂一路種到河床,已經沒有一塊地是「沒有用的」了,這階段獻肚山的容顏雖被遊客形容為人間仙境的豐碩孕母,但她為了哺育小林村1600多張人嘴,恐怕早已擠到奶水出血了。

當我設法將Thompson百年前的文字化為視覺圖像時忽然驚訝地告訴自己。不! 這不僅是獻肚山的過去, 它也可以是獻肚山的未來, 以台灣得天獨厚的地理氣候條件不到五十年她便會鬱鬱蒼蒼, 只要人不去擾動,一百五十年後它又可以回到Thompson看到的樣子,只是我們願意給她這樣的未來嗎?

大肚溪口之原貌(1800) / 122x244 / 壓克力, 鋁板

大肚溪口之建廠前(1960) / 122x244 / 壓克力, 鋁板

大肚溪口之建廠後(2010) / 122x244 / 壓克力, 鋁板

大肚溪口三顏

大肚溪口在火力發電廠建廠之前,因擁有數量最多的鳥類資源(曾記錄到235種)因而被國際自然保育聯盟將此濕地列為亞洲四大重要濕地之一,國際鳥盟也將此地定為重要野鳥棲息地。溪口退潮時生物繁盛的泥灘地可向外海延伸五公里以上,若說它賞鳥條件台灣第一並非過譽。

2007年國際知名科學期刊Nature雜誌,調查公布大肚溪口的台中火力發電廠二氧化碳排放量超過0.37億噸,榮登全球個別電廠的第一名。拿台灣鳥類棲地第一名換全球二氧化碳排放量第一名,此一訊息,承載著駭人的意義。但沒人在乎,它比一則明星的緋聞還不受重視,為什麼這種毀天滅地的暴行我們會視若無睹?擺明了籠罩在電廠高污染周遭的居民與水鳥根本沒人理,雖說人有同情心,但看到別人受難,旁觀者的心態其實是很複雜的,從電影災難片賣座不衰的現象便知,人看著別人處於水深火熱之中也能是一種享受, 並非只有羅馬皇帝才愛看死亡競技,每個人心中都藏著一頭殘酷的獸,平時蟄伏不動,見人受難便忍不住雀躍,也因此鄰居的苦難才會是我們聊天的最愛。一邊喊著:「好可憐!好可憐!」一邊竊喜「幸好不是我!」非得等到大家一起被拖下水才會勉強同舟共濟一下。

污染其實是我們默許的,甚至是變相鼓勵的,就像自己愛吃肉,總得讓某些人在看不到的地方進行血腥殺牲一般。若沒有人承受污染,現代文明的便利將渺不可得。這種集體暴行只須對受難者聽而不聞便可心安理得,畢竟沒幾個人想過著沒車沒電的生活,不讓鄰居受點罪我怎能舒適地在房間吹冷氣?至於水鳥、螃蟹連鄰居都稱不上,他們的死活連當做聊天的話題都不夠格呢!面對人心這種墮落,大自然承受著無邊的苦難,而且還有得忍。迴盪在大肚溪口的生態哀歌詠嘆著人性的悲哀。

大肚溪口原稿

麥寮之幼年 / 122x152 / 壓克力, 鋁板

麥寮之青年 / 122x152 / 壓克力, 鋁板

麥寮之老年 / 122x152 / 壓克力, 鋁板

麥寮三殤

小時候爸媽都說我一點也不像女孩子,比小男生還像野人,總是在野地泥灘中打滾,雙手不時抓著各種掙扎的小動物,連冬天都不愛穿衣服。沒辦法,誰叫我出生在人口稀疏的偏遠海邊,要找個同齡玩伴談何容易?而海灘哪,對我不啻是交朋友的天堂,想起那段黃金歲月,我還常無故發笑呢!

我生命中有許多玩伴,今天的小孩早已無法跟他們往來,當然也無法從中體會任何樂趣,像石龍子是一出門就會跟你打招呼,蜻蜓多到跑快點會迎面撞上,小燕鷗總是在頭上盤旋。環頸鴴好像永遠在跟我賽跑,無論寒暑春夏濱刀豆永遠開花開不停,馬鞍藤兩天不到便將整個海灘變成花地毯,泥灘中的螃蟹記憶中就像沙子那麼多,還有鱟,尤其是小鱟,平時就在泥灘中穿來鑽去。常在我挖蛤蜊時刺得我腳底痛痛。一到春夏繁殖季,我會樂到呼天喊地,肥大的雌鱟駄著瘦小的先生,形影不離,我拉著他們的尾巴拔河比力氣,把他們當戰車開,當成推土機推。不停幫落單的相親,媒合一對一對佳偶,不斷喊著:「過來!過去!快點!」啊!我童年的笑聲彷彿還留在腦海裡,就像那一波一波的潮水從未止息呢!

上小學後就無法整天在海灘上撒野了,不過一直到中學我還是有空就會往海邊跑,光腳底在沙中磨蹭,胸口吸飽鹹甜的海風就有無比的幸福感。小學二年級時海邊築起一道看不到盡頭的水泥堤防,靠海生活的人也漸漸多起來,那之後好像就不曾見到鱟了。泥灘上的蚵田倒是一片一片地漫開。風景每天都會變一點點。但大海還是我夢中的天堂。夜裡隱隱約約的潮聲,始終是我邁向夢鄉的催眠曲。

嫁到外地後,我只有在過年過節才有機會回鄉,和小時候一樣,只要靠近海,我便心潮澎湃,尤其是海風托起髮絲的一瞬,我一閉上眼便能看見童年那無憂的金色沙灘。不過自從六輕建廠後,我每次回鄉都噴嚏打不停,看著上百支刺入空中的金屬水泥管,我忍不住會想到餓鬼地獄穿刺人體的長矛,那噴入長空的煙霧,讓清晨的風便帶著一股酸臭味,入夜後天空更是張牙舞爪,從未間歇。台大詹長權教授調查六輕建廠後已造成附近五鄉鎮罹癌機率比其他地區高八成。六輕說:「這個結論證據不足,比較噬血⋯」。但我今天回鄉便是來參加小我三十歲姪子的葬禮,他得了肝癌,臨終前瘦如骷髏,睜著大大的眼睛,一句話都不想說。

高屏溪之原貌 / 122x152 / 壓克力, 鋁板

高屏溪之魚塭/ 122x152 / 壓克力, 鋁板

高屏溪之重建/ 122x152 / 壓克力, 鋁板

高屏溪三境

一場被定為輕度颱風的莫拉克,灌入高屏溪的土石堆超過二億六千萬立方公尺,將流域長達3256平方公里的河道抬升了十到三十公尺, 哪來那麼多土石啊?原來沿岸崩塌了五萬一千二百多公頃,足足有兩個台北市那麼大,河床上非法的魚塭,砂石場,養豬場,垃圾掩埋場,農作物全埋入土石裏。一時之間大家忽然明白了,原來高屏溪的問題在山坡上,如果不把原始林砍光種上農作物,如果不把產業道路修得四通八達, 如果不默許觀光產業任意擴張, 如果不要一直加碼建設道路橋樑,災難就不會這麼嚴重了。但「山青水秀,沒災沒難」真的是我們要的嗎?

倒過來想,如果山上的樹真的不砍,路也不開,農作物也不種,也不建橋梁,觀光業也不准開發,那麼整個區域將會形同原始蠻荒經濟停滯,誰也撈不到好處。倒不如砍樹賣木材先賺一筆,再來造林種農作物都能生財,修橋、造路、築駁坎、築水道每一項工程都能養肥許多人,土地租售、買賣、觀光、民宿都能讓土地不斷長錢,如果來個大天災,那真的才叫發了,重建經費一來鐵定能讓很多人樂得合不攏嘴,只要啟動開發、災難、重建這個循環鍵,一條牛可以剝上百次皮,萬一真的山窮水盡玩不下去,還可以用生態復育回過頭來撈上一筆。是否這種財源滾滾的永續經營才是我們真正想要的?

刺激經濟成長政府不得不當開發建設的急先鋒,還得三不五時很委屈地出來呼籲環境保育。其實每個人在談環保都有點虛情假意,除非垃圾真的殺到家門口了,才會動起真性情。「天災」是我們欣然共創的業績,若說成是老天沒長眼睛,會不會太謙虛了?

學美術的過程中,我知道學會一種技法不難,只要反覆練習便可提高熟練度;學會一種觀念也不難,只須厚起臉皮抄襲,再加一些小巧的變化,便能裝模作樣;「創作」那更是家常便飯,東拼西湊、加加減減便能交差,但我心裡深知有一種東西老師沒辦法教我,我也不知去哪裡學,那便是「創作動機」。換言之,「我為什麼要畫畫?」這是誰都不能引導、告知或強迫我的事,我得自己活出它的滋味。畢業至今三十年過去了,回顧自己三十年來的作品,除了安心於自己毫不中斷的努力外,也找出了自己創作動機的蛛絲馬跡。

-天宇2010