福爾摩沙風景誌之中橫三帖

⼈們會在空⽩的牆上掛上⼀張風景畫,多少意味著在牆上開了⼀扇非現實的窗,透過這扇窗可以將室內有限的空間伸入無垠的天地,透過觀看與畫⾯產⽣的對話,甚⾄可以超脫庸俗煩瑣的現實世界,進入世外桃源找到⾃⼰的⼼靈居所。

傳統⼭⽔畫始終在創作⼀種可居可遊的情境,能夠從⼭前看到⼭後,從⼭下玩到⼭上,使咫尺千⾥盡收眼前,滿⾜了每個觀者飽覧臥遊的需求,當你在畫作前上上下下打量,⾝⼼早已前前後後進出畫⾯不知凡幾,神遊太虛不知所終。因此,在⼀幅畫⾯前站上⼗分鐘半⼩時都是沐浴⼼靈的極⼤享受。然⽽電影、電視、電腦成為⼈們觀看的主流之後,我們就漸漸喪失了靜觀的能⼒了,現在能等網⾴延遲五秒開啓的⼈已經絕種了吧?

以前畫⾯不動,觀者內在上演⼀幕幕⾃⼰才看得到的影像,如今螢幕轉換快得⽬不暇給影像舖天蓋地⽽來,腦袋只能被動接收疲於追趕毫無反芻的空間,現代⼈像開著⾼速奔馳的⾞⼦周遭景物瞬息萬變,眼睛無法佇⾜片刻,連帶著⼼眼再也無從運作了!⾯對如此快速變動虛幻的世界,我畫了⼀系列將立⾜點懸在半空中帶著浮動焦點的風景畫,筆觸上下跳動翻攪不⼰,質感⾊彩騷動不歇,寫實空間因留⽩的插入景物頓失所據,畫⾯任何⼀處都不是邀請眼睛停駐歇息,⽽是推著你離開去看別處,因為我們的眼睛早⼰習慣吃在嘴裏看在碗裏,無論多精彩的影像畫⾯,只要眼睛⼀接觸,腦中就響起「看下⼀個」的指令,好像不這様狼呑虎嚥會錯失什麼是的,所有的影像都閃電般⾶馳⽽過,⽽⼼究竟能抓到什麼呢?

-天宇 2017

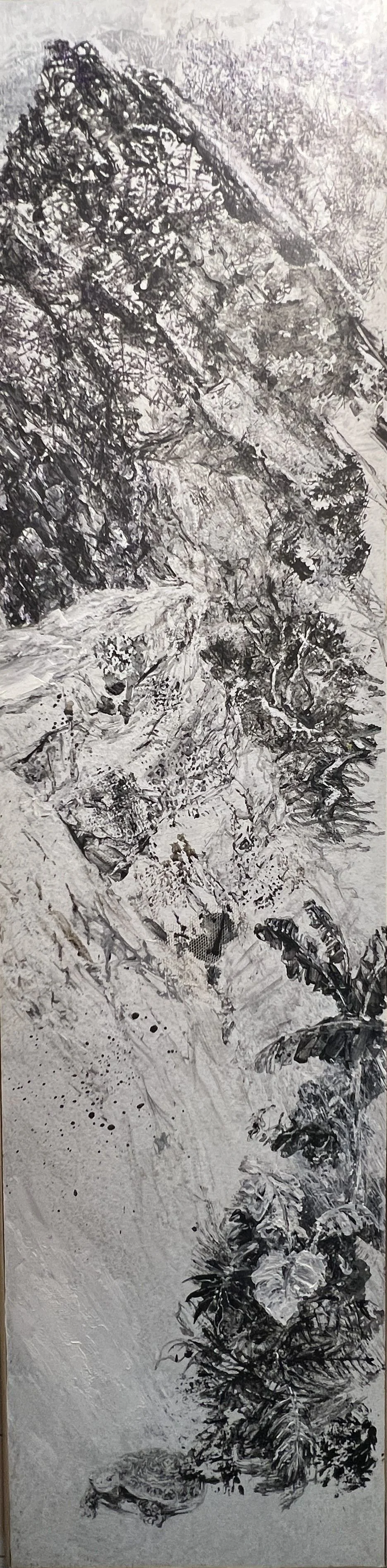

德基水庫

就拿〈德基⽔庫〉這張畫來説吧,呈現的⼭⽔早⼰不是什麼可居可遊,⽽是⾼空失速墜落中的驚鴻⼀瞥!觀者的雙腳彷佛踩在虛空無從著⼒,峽⾕裂縫形成無所遁逃的凹陷引⼒,眼睛剛盯著某處岩塊樹叢,立即⼜被筆觸陣列推到別處,畫⾯唯⼀採⽤平塗看似安靜的區域就只有那灘⽯綠般的蓄⽔池了,説來傷感,⾼⼭的湖泊理應清澈透明宛如明鏡,⼭巒倒影可以清晰地對折到湖⼼裏去,稍混濁ㄧ點的⽔體也能模糊地看到⽔陸交接⾯的樹⽊倒影,不過德基⽔庫像是⼀⼤桶綠⾊廣告顏料,想看清澈倒影恐怕得譲時光倒回五⼗年前,現在説它是⽔庫還不如説是肥料池或農藥池,整個德基⽔庫的上游集⽔區已經是台灣最⼤的⾼⼭⽔果、蔬菜、茶葉的產區,或許最初為了創造經濟產值⿎勵濫墾就是政府本⾝,⽬前已沒有任何辦法可以叫⼈還地於林,⼀⾞接⼀⾞成噸的肥料每天住⼭上倒,數⼗年如⼀⽇終於創造了台灣最⼤的優氧化湖泊,那⼀灘不透光的緣還真不知道怎麼畫才好,層層疊疊堆了⼗幾層,直到顏⾊透明度消蝕殆盡,總算發現有點像了才停筆。看著辛勤的農⼈在陡坡上貫注⼀⽣的⽣命求取溫飽,也看著⼭林肌膚被片片⽀解,這當中的是非對錯是永遠無解的難題,光⼀想我的腦袋就立刻墮落無底深淵了。

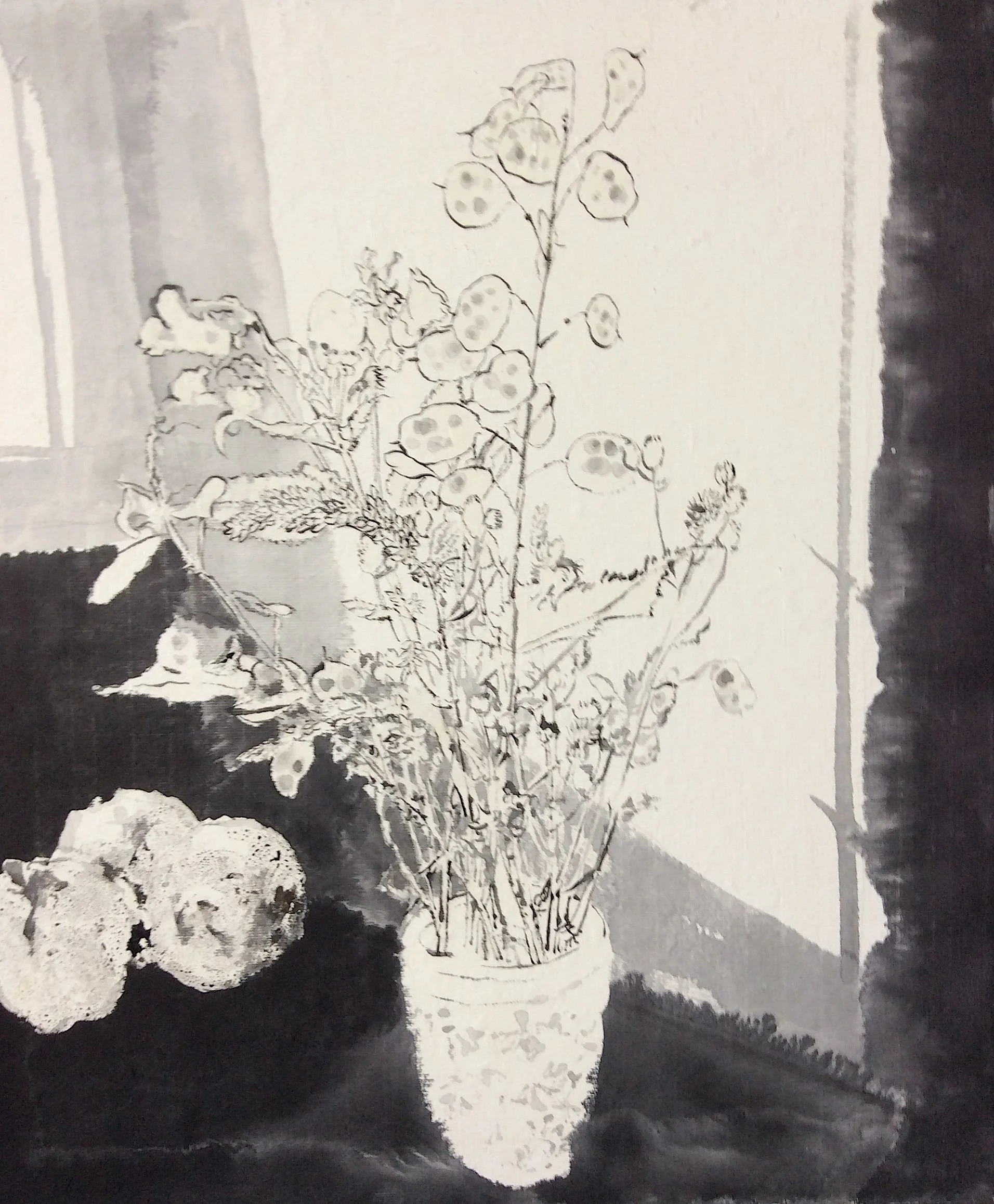

岳王亭

〈岳王亭〉這幅畫裏⼤胆運⽤了光影對半平分畫⾯的構圖,將⾊調逼到⾼低對比的兩極,中間⾊被當成不起眼的配⾓晾在⼀旁,畫中岩⽯、樹⽊、⽔流非亮即暗,灰階只容若有似無地烘托整體。採取如此極端對比的⼿法是因為我很想要在瞬息萬變中㧓住某種「確定」,就像⼩孩⼦非得把⼈分成好⼈壞⼈兩組才能安⼼。這個世界共同遭逢的困境就是「不確定」,今天認為是對的事,明天可能就翻盤了;這時看美呆了,過⼀陣⼦看了可能想吐;好的很快就變壞的,賺到了不久就賠更多!唯⼀能確定的事就只有「不確定」了。

相對於⼈世,⼤⾃然多多少少可以提供⼼靈⼀處確定的⼒量,在⼈間打滾難免左⽀右絀傷痕累累,這時若有⼀處秘密花園或是爬座⼭滑個⽔,多數的傷痕都能⾃來⾃去,因為⼤⾃然提供了無限的安慰,無論多⼤的坎坷在⼤海⾯前不過是個浪頭,再⼤的傷亡毀滅在銀河⾯前都細若微麈,當⾃我不⼩⼼消融於⼤⾃然的懷抱,確定與否就再也不是問題了。不過當我看到岳王亭垂直峭壁上的瀑布竟然也有⼈能接出⼀條塑膠⽔管橫跨立霧溪⽽去,除了佩服⼈比猿猴還強的攀岩能⼒,也為⼤⾃然無所不在的⼈⼯物焦⼼,⼈⼯物總是帶著功能性,不知不覺中便讓腦袋做出利害好壞的分別,這⼀來它能否做繼續做為⼼靈的原鄉就很難說了。

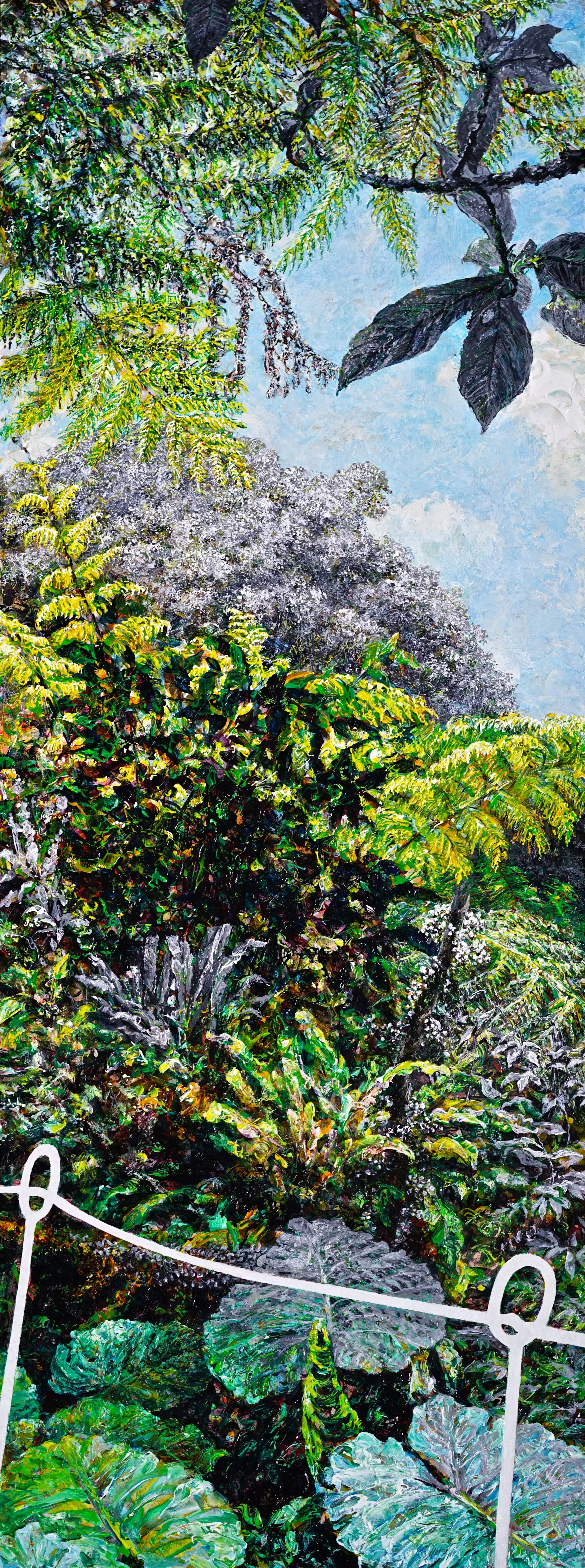

洛韶之春

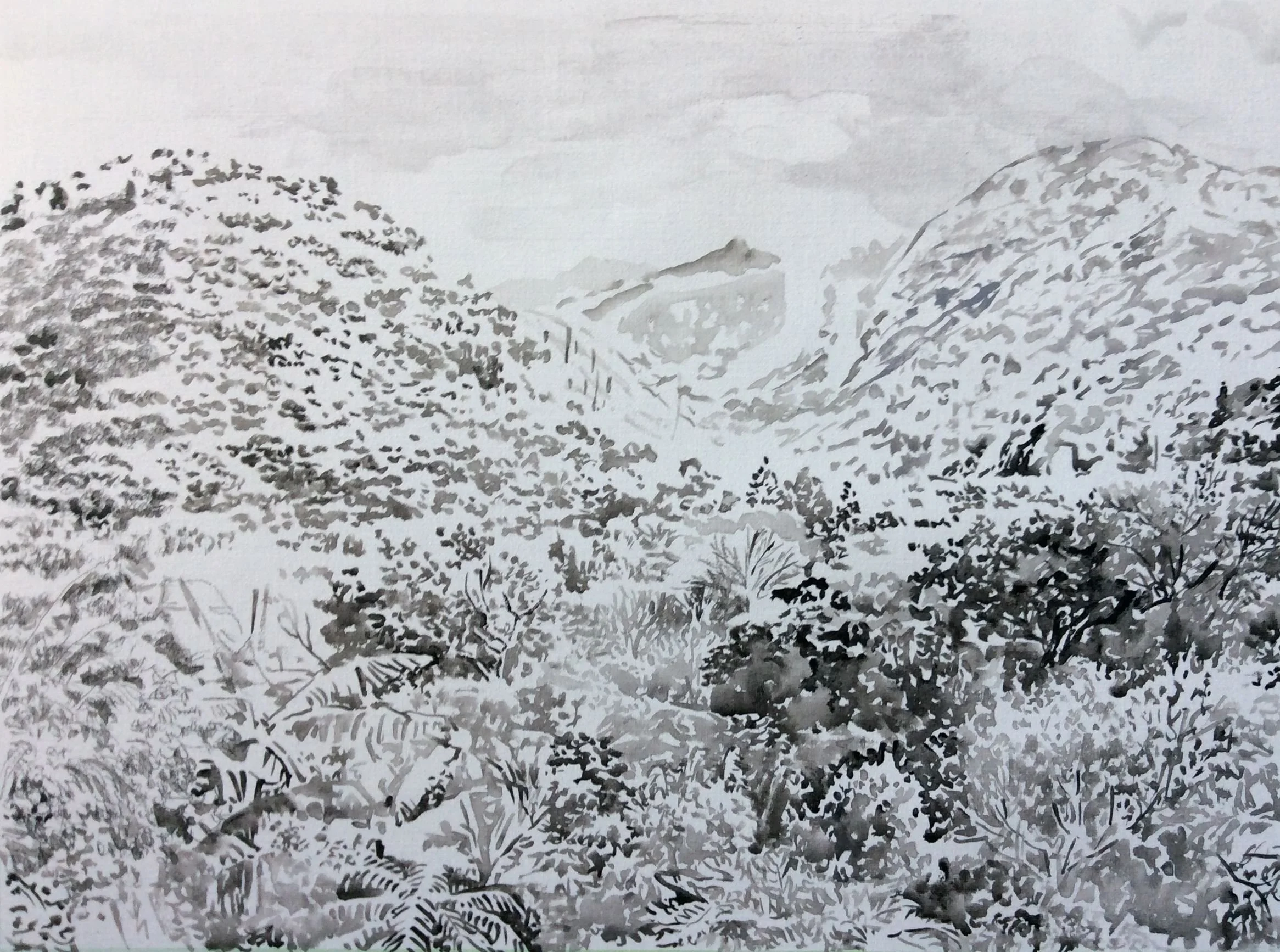

台灣地處亞熱帶島嶼,不到三點六萬平⽅公⾥旳⼟地上竟有275座三千公尺以上⾼⼭,是全球⾼⼭密度最⾼的島嶼之⼀。這種特殊地理條件造就它奇特的林相景觀,熱帶、亞熱帶、溫帶、寒溫帶、寒帶的各式植物幾乎呈垂直狀態分布,在同⼀座⼭,同時會看到有的樹已經枯葉落盡要過冬,有的樹搶著開花要迎春,有的樹滿⾝鮮綠擁抱著夏天的太陽能,有的樹霜葉已現準備迎接秋天的⻄風。千花百樹各唱各的調、各過各的節慶,比起歐亞北美⼤陸那種單⼀樹種連綿無盡的陣仗,台灣原⽣林真是紛亂到難以招架。如果你想拿任何流派繪畫技法來寫⽣⾯對時,勢必徒勞。印象派可以補捉到⾊彩光影但樹⽊個性形態就⾺⾺虎虎了;⽔墨勾勒可以描出形狀但⾊彩質感就若有似無了;以照像寫實的技法切入難免迷失在瑣碎的細節搞得個性全失⋯⋯。「技法」其實是在解決觀看後如何表現出來的⽅法,例如傳統⼭⽔畫中每⼀種皴法對原創者來説,都是他站在那片⼟地上眼前景物的精髓。⻄⽅油畫⼤師留下的各式筆觸塗法都是在呈現他所⾒所思,借⽤任何外來現成的技法描繪台灣⼭林,終究會練就⼀⾝對眼前景象「視⽽不⾒」的功夫。技法會形成⼀層有色鏡片,擋在眼睛和被看的東⻄之間,結果技巧愈深厚,離真相愈遠。

⾯對台灣⼭⽔如此豐饒的相貌,「怎麼畫?」是個無解的難題,也是每個原創者永遠挖不盡的寶藏。

太魯閣上的黑洞

盤據在太魯閣上空呑噬山脈的黑洞堪為這個資本世界的象徵,象徵著經濟價值高於一切之上,象徵著金錢至上。拼經濟是每個政府、企業、個人的天職,賺錢是每個人維生的動力,人心已變成一抓到賺錢機會便會呑噬一切的黑洞,金錢決定什麼是法律和公理,有錢人受人尊敬,窮人到處惹人厭。只要能創造經濟,即使「不公不義」都能合理化,不再有上帝,沒有道德,沒有藝術,甚至沒了愛情,這世界拿掉金錢就什麼都不是了,這是人類演化為經濟動物後所創造的集體命運,無人能從這個黑洞逃脫。

哀太魯閣

1914年6月26日,台灣總督佐久間馬太派遣日本陸軍及警察部隊萬餘人,發動了鎭壓原住民規模最大的太魯閣戰爭,佐久間乘坐民伕肩負之滑竿親自督戰,甫抵西拉歐卡﹙Siraoka﹚,即遭原住民狙擊,滾落於30多公尺深的溪谷,為求戰時主帥傷亡保密,至今佐久間何時殞命眾說紛紜。綜觀當時日本各征戰地,在凶險的日俄戰爭與佔領中國半壁江山的無數戰役中,都未曾失去如此高階的官員(佐久間1898年升陸軍大將、1904晉封伯爵)。

事後日軍對太魯閣、賽德克族人搜捕屠殺從未手軟。這麼一個令當時曰本帝國震驚的太魯閣原住民,如今卻站在亞洲水泥的礦場,徒勞地呼喊不要再炸我們的山啦!哦?有人聽到嗎?沒有,沒人理他,任他們喊破喉嚨也沒有用,相較祖先如夕陽般奪目的滿天光彩,如今卻如日暮蟲語,嗚嗚咽咽細不可聞,哀哉,太魯閣。

靜默的觀音山

台北市目前已超過270萬人口,這是從活人的角度看,如果站在觀音山看過去,可以看成即將有同等數量步向死亡的人可能移居在此。不管任何身份地位美醜貧富,所有的人都會做的一件事就是將身體還諸天地,因而此地成為台北人口密度最高的地方之一。

觀音山的靜默讓城市的喧嘩熱鬧都成了囈語,也讓人來人往樓起樓塌化為浮光掠影,無數的夢想如彩霞般乍起乍落,沉澱在石碑下的不僅是一具具的白骨,更多的是如砂土般數不清的慾望,在這裡,一切都安靜下來了。

花蓮新城

太魯閣的原住民始終搞不懂為什麼祖居地的山,會變成遠東集團的囊中物?!這山不是族人的嗎?或是國家的嗎?怎麼會莫名其妙地就變成企業的淘金窟呢?但對資本企業來說這卻是再合理不過的事了。邊陲地帶土地成本取得低廉,相對的可以創造高值利潤,以開發經濟的美意來炫惑心靈,將土地榨出的利濶回饋給財團大股東和政客,維護政權和財團利益永遠是一個錢幣的兩面。一旦利潤分配談妥了,少數當權人士便能決定一塊土地的生死,這個道理得勢者了然於胸,只是原住民還搞不清楚罷了。

福爾摩沙山水誌

楔子:有好風景卻沒有好畫家?

在畫出「石梯坪」這件作品之前,我從未認為自己是個能畫畫的人,每當有人問著:「你是藝術家嗎?」我總是極力撇清,到底什麼是「藝術」?我可能永遠無力釐清,哪有辦法認為自己是不是藝術家呢?如果被問到:「你是畫家嗎?」則是羞愧地勉強點點頭,畢竟自己心裏清楚比起塞尚、畢卡索……,被冠為藝術家、畫家是有條件的,困難程度恐怕更甚於成為奧運金牌得主吧!膽敢宣稱自己是藝術家或畫家的人,不用說,你自已也知道!

我常行旅於台灣山林海角,撞見一幕又一幕的絕美勝景。台灣地理環境得天獨厚,開車不到兩小時就能從亞熱帶進入寒溫地帶,走路一小時可能不小心已經穿越了三四個不同的地質區;面積雖小,生態多樣性卻被濃縮得豐富驚人。我經常面對一幅絕美景觀而心中納悶:為何如此世界一流美景卻沒有誔生世界一流的風景畫家呢?

小時候因為愛釣魚,摸透了那些急湍、巨石、深潭的相互關係,深知往那裡下竿一定有機會拉起大魚,只要背景條件凖備好了,主角就會順勢出場。台灣至今沒能出現匹配風景高度的畫家,問題出在哪裡呢?為解開心中的納悶,轉而探尋歷史上世界一流的風景畫家是如何誔生的,粗略回顧一下西方繪畫史,風景畫所為何事便很清楚。

風景畫是時代的明鏡

龐貝壁畫中的風景畫可說是在牆上開了一扇通往室外的窗,雖然寫實技法無法跟近代相比,但也顯示了羅馬人務實,追求理想,享樂塵世不落人後。中世紀教會包辦人一切所思所為,只畫他們認為重要的神,風景幾乎退縮到只剩一片天光,自然景物有如簡略的地圖。文藝復興把推舉天國的力氣漸漸挪向塵世,空氣遠近法、透視點消逝法成了捕捉自然的利器,在人神交替之際誕生了無數神話世界般的理想風景。由於對實際人世的關照逐漸取代教會的看法,畫面也越趨寫實,風景畫也從人物畫的背景獨立出來成為純風景的作品。

用客觀寫實的技藝將自然如實呈現並化為理想世界,相對於自然科學在現象背後尋找定律兩者是同步發生的。當分析法與歸納法成理解世界法則的同時,也為印象派的到來鋪平了道路,之前沒有人能把一棵樹畫成紅、藍、黃三色光點,但當時世界確實被如此看待了。

接著文明兵分兩路,一方面以科技為後盾,對自然客體無盡地挖掘、實驗、改造;一方面以自我為客體,向內探索,人的權益、人的本質、人的價值,不斷地翻新。塞尚在繪畫中再造自然的理念,給當時人勝自然下了完美的定義。梵谷讓「自我」成了風景主體。野獸派繼而將「主觀意識凌駕在客觀條件之上。表現主義更進一步讓非理性主宰理性。第一次世界大戰期間人世的不安、暴力,在達達主義身上表露無遺。超現實主義也為世界的真幻難解添上一筆。立體派對我們眼見的自然已不再留戀,它像解剖刀般把自然切割重組,世界就像兩次大戰之後難以辨識了。緊跟在二次世界大戰之後的抽象表現主義,那種混沌無言可喻,不也正是世界的寫照嗎?

每當集體意識轉變,文明重組更迭的時刻,風景畫便像一面鏡子般做出回應,好的風景畫就像是時代的明鏡。風景畫要處理的不是畫得像不像,也不是描繪對象美不美,而是能畫出人對世界的感知。它要詮釋的是哲學上宇宙論的問題,一幅好的風景畫必然能呈現出人如何意識到自己的生存世界;而畫家必然是思想家,只是他表達思想的工具的不是文字、數字、聲音,而是形狀、色彩、質感。他們共通的勳業都是創造了一套模組,而將世界放入模組中操作,關於這點我得再説清楚一點。

模組的創造

學生時代讀到現代繪畫之父塞尚的名言:「世界皆由圓柱體、圓錐體和球體所構成」。心裏想的是塞尚眼睛一定是脫窗,三角形到哪裡去了?正方形呢?不規則形⋯⋯塞尚怎麼會看不到?這真是一句胡說八道,當時一笑置之就算讀過去了。直到二十多年後讀到「數學的語言」其中談到什麼是數學,數學不是算術、算式、圖表⋯⋯它其實是一組一組功能各異的模組:如果你要解決長寛高形狀大小的問題,可以找歐幾里得幾何,但是想解決運動的問題它便無能為力;如果想將一系列動作化為數字,那就得求助於微積分跟解析幾何⋯⋯。

我恍然大悟,原來塞尙談的是「模組」,用現代的話來說就是App,趨動程式。塞尚發明了一套程式,將所見的世界納入其中運作,從客觀的獨立個體統籌為共通的抽象元素;將客觀描繪的世界化為主觀書寫的對象,其運用範圍著實驚人,百年後乃至現今,畫抽象的人還在用他的模組。

接著我就開始檢視梵谷發明了什麼模組,不得了!他比存在主義早到了五十年,他在畫面上呈現了「我」才是世界的主體,我的情緒、我的情感、我的看法、我的欲望、我的顫慄⋯⋯才是世界的中心,客觀世界只是依附在這個「我」的外衣,就他那個時代而言,這套模組太先進,只好落得乏人問津的下場。高更呢?高更的模組是什麼?他提出了這世界的形狀、色彩、空間都可以任憑己意,就算眼前畫的樹是綠色,如果畫面需要,畫成紫色更好。

每個藝術家都必須創造一套趨動程式,就像拿破崙舉著「自由、平等、博愛」的模組號召天下,達爾文用「變異、天擇、適者生存」的模組詮釋生命,黑格爾用「正、反、合」的模組描繪思想進程,如果藝術工作者無力創造模組,作品便無法推昇思想的高度,最後只能淪為手藝精湛的藝人。

這下子我好像有點明白為何台灣有著世界一流的風景,卻沒有世界一流的風景畫家了,關鍵在於思想的創見! 明瞭了這點不禁悲從中來,此事談何容易,但就此放棄努力隨波逐流媚俗地畫下去又可惜了生命,畢竟已經知道高峯就在那裡!沒爬一次怎知到底行不行,於是我就不停畫著、畫著……直到畫了「石梯坪」。

遇見石梯坪

花東海岸峻美險峭令葡萄牙人不禁喊出「喔!福爾摩沙!」多麼美麗的島嶼!這些航過全球各地海岸的水手第一眼看到從海平面垂直拔起兩千多公尺的高山想必驚為天人,縱觀全球如此勝景宛如鳯毛鱗角。也因此,我一直想畫出那句「喔!福爾摩沙」從海平面看到最美的台灣。找了幾個海岸練習,再練習,嘗試無數次,還是無法完全表達所見的海岸線之美。直至來到花蓮石梯坪,首先就被它的藍收服了,怎麼可以藍成這樣?藍中帶綠、藍中紫、藍中黃⋯⋯透明不透明交替掩映,就算用盡買得到的所有專家級藍色顔料,也不足以表達千分之一。那擊在黃褐礁岩的浪花,忽白、忽紅、忽綠、忽黃⋯⋯形態瞬息萬變,天啊!這連眼睛都抓不住怎麼畫啊?相機只能平面貧弱地記錄逝去的感動,最後,只好放空沒有分別判斷地看著……看著……,將所有的影像收進心底,回去再看能不能將感動倒進畫面。這個方法中國山水畫家行之有年,但我沒把握自己做得來,不過眼前沒有別的路只好勉力一試。

畫這幅畫時我將畫面平放,視覺集中在筆下當前的一瞬,眼睛餘光留意筆尖周邊位置的相互變化,那是一種像開車般又集中又放鬆地讓景物流過眼睛,不急不徐,只需留意空間變化即可,其餘順其自然。畫著畫著就像開車開到人車一體,連碾過一顆細石都了然於胸,我不在了,車也不見了,只有無限的景色,從虛空而來又回到虛空,就這樣到家了,什麼時候畫完至今還搞不清楚啊!

另一種風景:自我銷融於天地之間

中國藝術有一套行之千年的模組,至今仍被廣泛使用,那就是藝術要先將個人粹煉到極致,然後脫落自我,將自己交給自然接管。一如莊子在〈秋水篇〉裡談到河伯因河水滿溢,順流而下沿途志得意滿,直到看見北海之大,無垠無涯,才意識到自我之渺小,除了融入大海,別無他途。又如,王羲之一生最得意的〈蘭亭集序〉是有如神助,不全受自己控制之下寫出,但前提都是自己必須先來到99˚C才有機會在100˚C沸騰。

但這套模組也有其不足,幾千年來中國天災人禍不知凡幾,卻沒有一張血腥暴力的作品傳世;相對於西方不吝將耶穌血淋淋地公開展示,戰爭畫隨處可見,中國畫實在是「太美了」!看不到人到處壓榨土地、宰割自然,山水畫永遠是美美的越過現實,或者寄託在桃花源的世界裡。這種對世界視而不見的美,已經來到冷酷無情地自我墮落,想要從風景銷融於天地之間,物我合一,恐怕是沒什麼希望了。

我的模組:空白風景

過往的藝術幾乎都是禮讚文明的頌歌,大家將建築物、靜物、人造物,人物當作畫面主題,即使山水畫也難逃人物樓閣的點綴。但我看到的卻是在人造物底下生命缺席的空白!只要人介入,自然生命便變成經濟數字,人以文明為家,卻忘了自然才是生命的根本。因此,我一反過往藝術,將所有文明打入空白,也暗喻空白越多生命只會越貧瘠悲慘。這麼簡單的模組,要作為時代的明鏡,又要物我合一,辦得到嗎?誰知道。但通過繪畫,我禮讚了豐饒的自然樣貌,凸顯了人在生態網上的恣意妄為,也為那些我還來不及哀悼的生命譜上輓歌。

-天宇 2017

我在探究城市⽂明與新舊⽂化之間的現況及未來,我提出的是負⾯的觀點,全球⼈⼜ 超過100萬的城市⽬前有280座。 2007年以後地球上有⼀半以上的⼈⼜居住在城市裡,這些 鋼筋⽔泥⽯塊的無機物看似佇⽴不動,其實它是⼀座座運轉不息吸納萬物的⿊洞、地球上任 何⾓落的資源都難逃城市的吸⼒牽引、海洋漁業枯竭、⾬林焚墾不歇、極地⽯油開採、⼆氧 化碳排放屢創新⾼、物種滅絕速率⽇甚⼀⽇……這⼀切都只是為了提升城市住民的⽣活品質。

早期⼈類將⼀個地區資源耗損殆盡之後,還可以搬遷他處做為因應,⽽今地球全⾯開發利⽤,⽣態資源耗盡我們能去哪裡?城市的⽇漸擴⼤,正標⽰著無機的空間逐漸成⾧,造成原⽣有機物的⽣存空間⽇益縮⼩,⼈在做這件事時,還以進步之名⾃誇⾃樂不已。⽬睹⼈們在給⾃⼰挖掘墳墓時,臉上還帶著那種勝利幸福的微笑,真不曉得該怎麼說了。

-天宇 2017