眼看著童年最親密的夥伴一個一個消逝, 一個一個從生命舞台離去, 感傷之餘你也會瞭解自己有一天終將步上同樣的旅程, 有一天所有的光都會自你眼前寂滅。 在離去之前, 我想深深地再看一眼, 或者...做點什麼

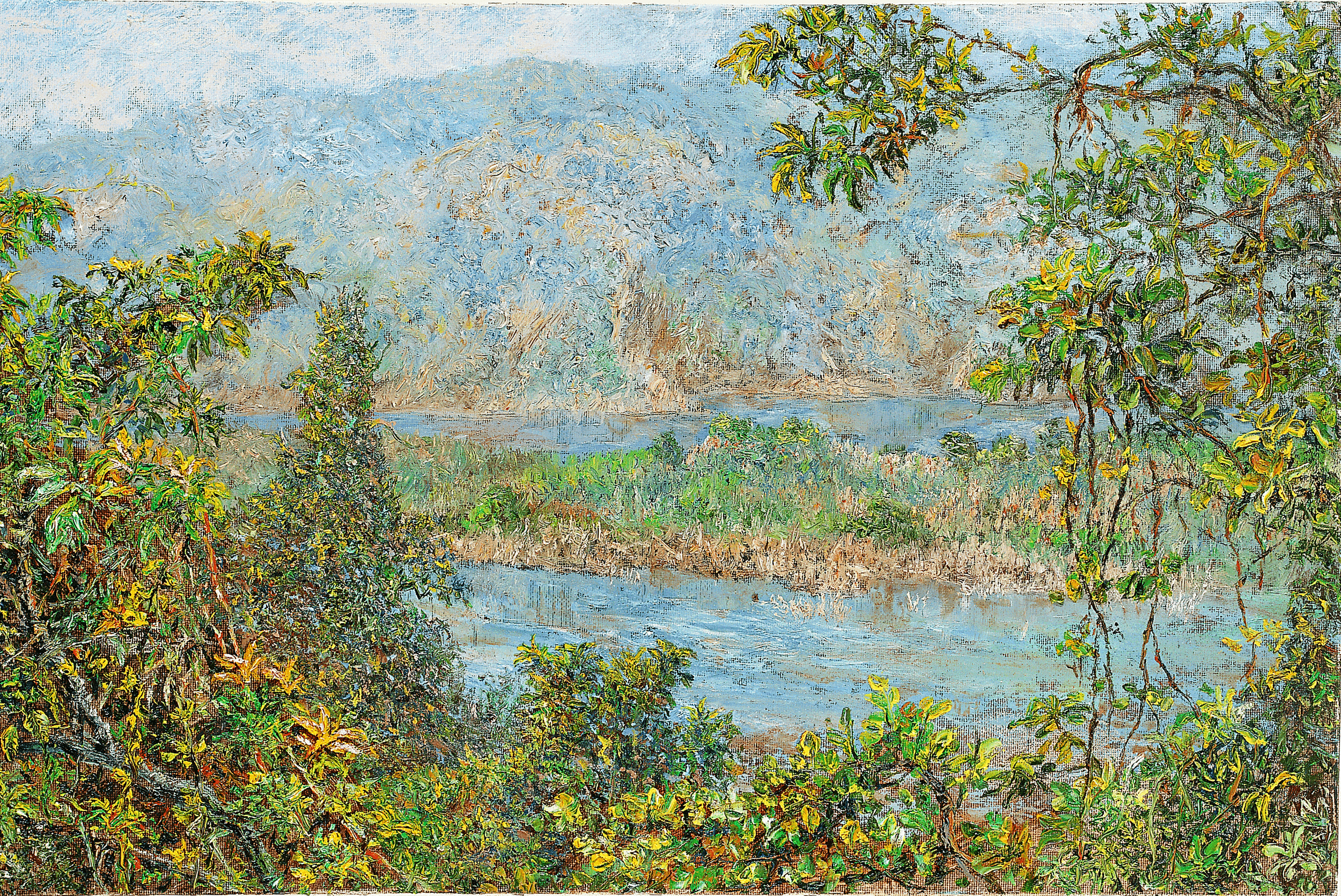

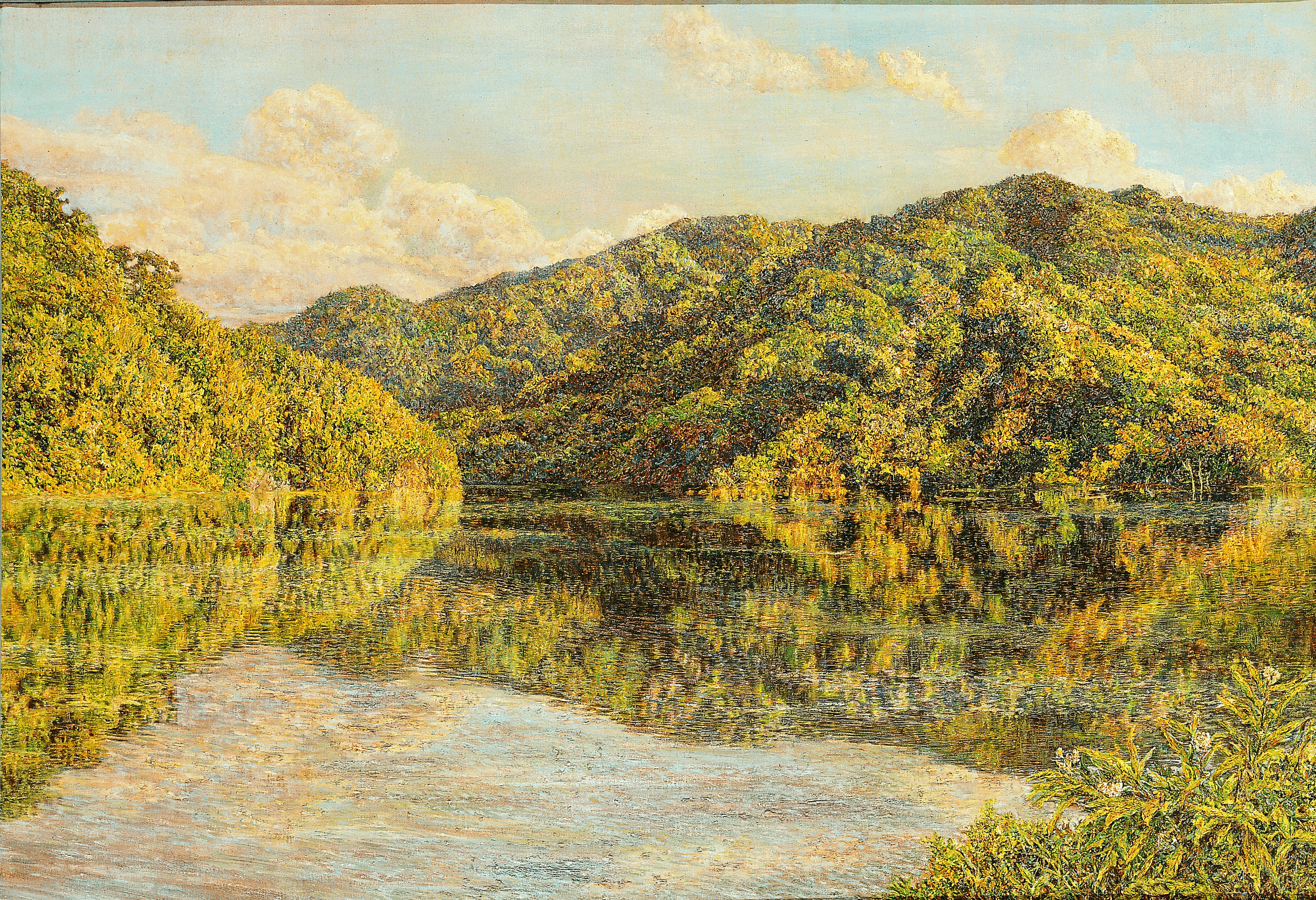

十四歲之前我都跟養父兩人住在離城鎮數十里的偏遠山區, 就算想找最近的同學也得走上一兩小時, 因此身邊的玩伴很自然地就變成松鼠、貓頭鷹、泥鰍、長臂蝦、青蛙、蜻蜓、 蚱蜢、楓樹、野薑花、山巒、雲彩。 這些朋友的生命形態與生命週期雖然與我差異甚大, 但他們就是有一種「在」的感覺, 無論何時你去找他們玩, 總會在沒約定的某處不期而遇, 他們總是給你一種永恆、自由自在、真情不渝的感覺。雖然沒有「人」當玩伴, 但童年我卻像住在伊甸園裡能跟蛇對話, 能跟癩蛤蟆同眠, 這段金色歲月我以為可以一直都在, 一直延續到地老天荒。

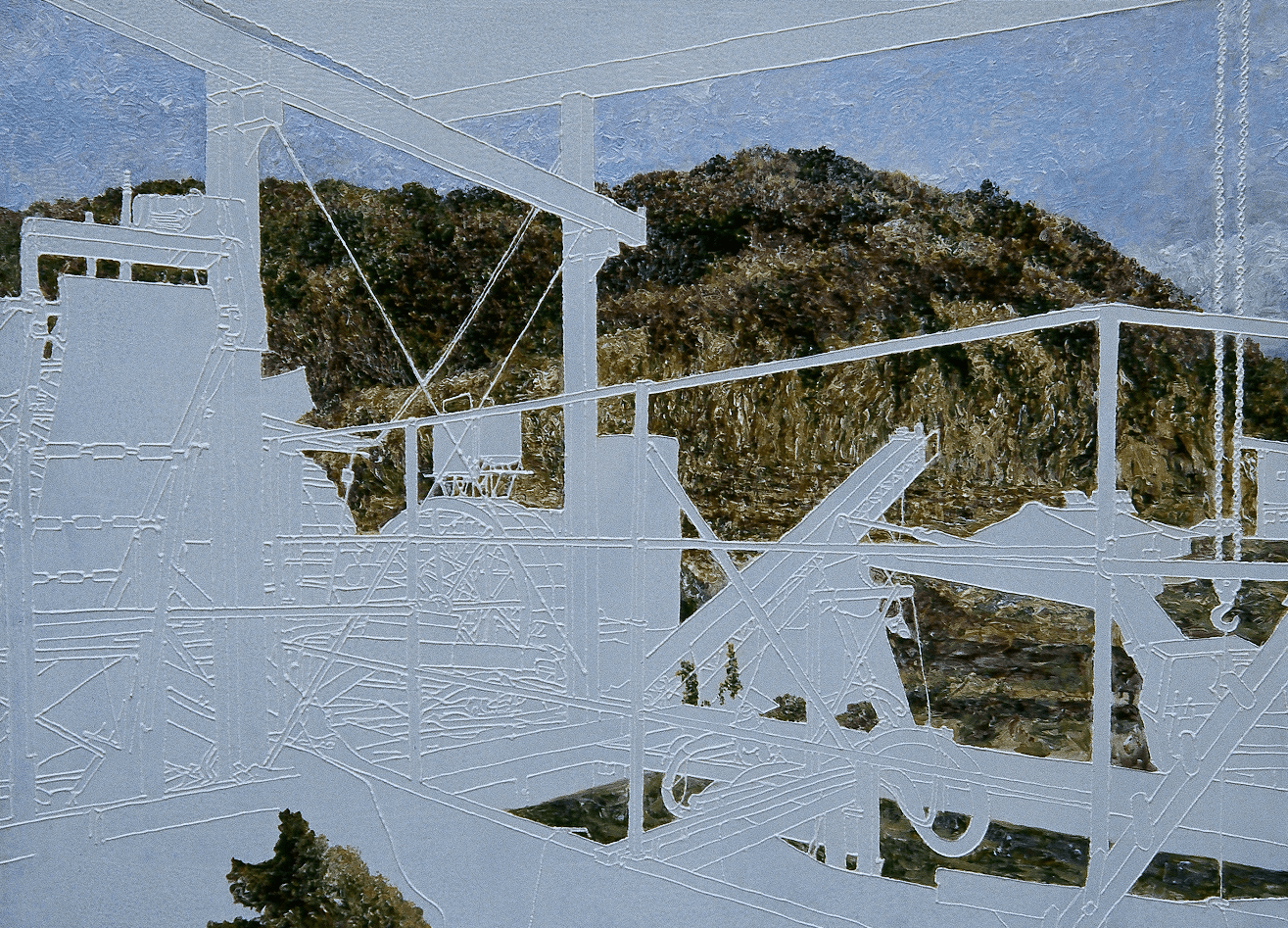

沒想到十八歲那年從學校返鄉, 看見後山挖土機卡車橫來直往, 滿山樹木鏟得一棵不剩, 接著垃圾掩埋場來了, 養雞場來了, 屠宰場來了, 廢五金冶煉廠來了, 山坡永遠冒著濃煙, 河水總是飄著腥臭的味道, 柏油路像繃帶纏繞了每一座山巒, 魚蝦飛鳥野花綠樹藍天全沒了, 我不敢去探望白鼻心的老家還在不在, 只想逃得越遠越好。 但...沒有用, 之後無論走到那裏, 都能輕易看到水泥鋼筋柏油電線這些人工無機物正張著大嘴, 一口一口吞噬有機生命的空間, 我們賴以為傲的開發建設、經濟起飛是以犧牲底層生命換來的, 人口擴張加上消費水準提升, 讓城市像黴菌般在地表無限地蔓延, 大地青翠色彩底下的千百種生命逐漸被無生命的人工物化為空白, 會飛會跑會動的不再是動物而是機械, 連熱帶雨林都無法倖免於大企業經濟成長需求的摧殘, 地球已經沒有偏遠地區了, 看著同伴一個一個離開演化史, 走下地球生命舞台, 不禁反觀「人」還能撐多久? 再漂亮的經濟數字能挽回生命嗎? 這不是發生在我童年故鄉的過去式, 而是地球每個角落現在正在發生的進行式。

這是噩夢一場, 我不要它成真, 因此, 我看了, 我說了, 我畫了。

-天宇 1994

青草湖

要當專業畫家第一件事就是如何把作品變鈔票。(有些後臺較硬的作家不用)這個階段我創作時只想畫得討人歡喜,討好那群用鈔票決定我生死的收藏家,創作動機純粹就是實用考量,畢竟餓肚子是很恐怖的事,幸好第一次個展,作品開幕當天就賣光光,我還真能媚俗阿!想到這就全身起雞皮疙瘩,在掌聲的背後我聽到小小的啜泣與責備:「藝術不是給你拿來這樣搞的,去!去把藝術的真諦找出來!」我小小的良心在背後鞭打我,後來我還是畫了一些甜甜的風景畫用來換生活費,但我知道我上路了。

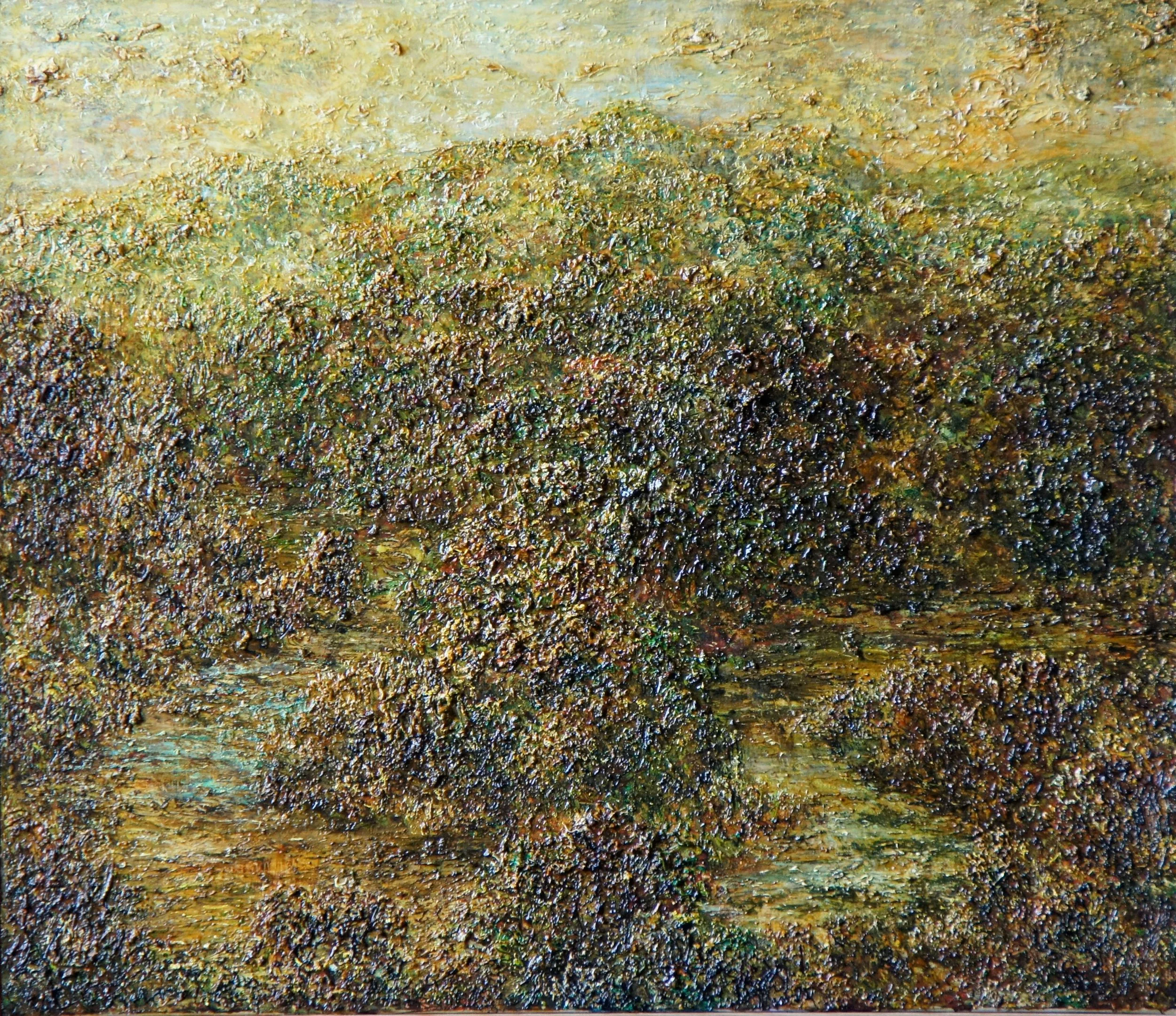

荒原上的油加利

這張畫算是個人作畫歷程中的首次革命,學生時代學了一大堆技法與觀念,無論是印象派的點描,或是水墨的皴法,碰到眼前的草木都無用武之地。自己就像練了一身屠龍絕技,卻找不到半條龍可以宰,於是我只好一點一線地如實描繪。「我究竟看到的是甚麼?」; 「看」本身早已包含了經驗、動機、企圖和算計在裡面。要「如實地看」真是一件不容易的事,我得拋開習得的成見與觀感不可,只好用望遠鏡仔細地數樹葉和樹枝的數目,再忠實地還原數量、造型,盡量壓低主觀的感受。這樣也能畫!?今天看來還真好笑,不過這段日子留下了幾件至今看來還很得意的作品,我想是動機純正所致!