不論是希臘神話的奧林匹斯山,或舊約的西奈山,中國的泰山、崑崙山,都將山視為神的居所,在各民族的神話中有各式各樣的山神,山與神靈向來密不可分。

人被山吸引不僅因它巨大崇偉的外型,更因在親近攀爬的過程中,能驅使身體越過體能的極限,甚至越過了意識的界線,進而體驗到一種內在的超越,到達前所未有的境界。爬山正是使用身體的物質能量,來創造心靈的昇華,透過喘息、流汗、肌酸骨痛,猶如音樂家使用樂器演奏優雅的音樂,一步一小節地鋪陳細膩的音符,拍打大地的律動。在登山的極限體驗中,身心會來到不飢、不渴、不寒、不熱的狀態,身體彷彿消失而由整體接管,你會看到呼吸之間宛如在吐納雲朵,聽到心跳的回音響徹山谷,在無垠的天地中以一種沒有我、沒有山的永恆幸福狀態結合在一起,人幻化成一塊不再移動的巨石,永世長存。

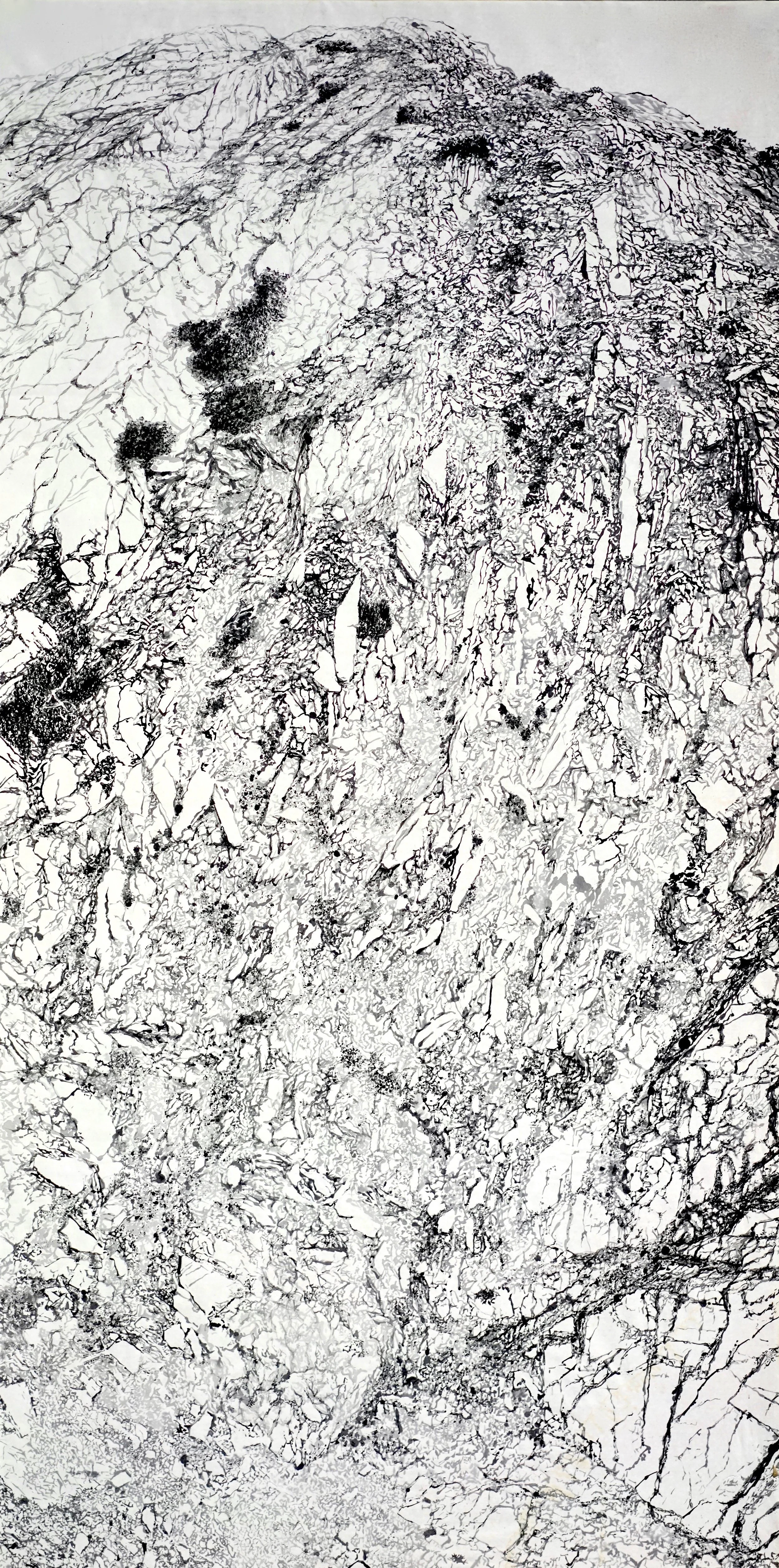

當我下山起手創作一幅水墨山水,除了想藉此重溫巨人的容顏之外,何嘗不是想透過藝術創作的過程再次體驗那神聖無我的一刻,我將筆尖沾滿墨汁,以不同的點線在畫面來回堆疊,時而高歌、時而低吟,退後端詳,反覆再進,當畫面布滿無數線條、細點正如山徑中無數的足跡,每一小步都承接著上一步並延展下一步,在山的世界裡「美」是連續而不斷變動的,這些細小的步伐將你不斷地推向高峰,在一個神秘地的片刻耳朵邊會響起一句輕語「到了」。轉眼間你已經站在山頂,無法在畫面添上任何一筆。

-天宇 2021

大霸尖山

站在台灣三千公尺以上的高山極目四望,唯一能令人不出錯一眼便認出的高山便是「大霸尖山」。山的造型不論高低大小基本上都是三角體的變奏,老天一定是玩膩了這種反覆不停的基調,一時興起直接捏了一個不規則的矩型,往三千公尺的陵線上一按,這下子爭著比拼誰高誰低、誰胖誰瘦的群山都靜默了,原來要贏得萬眾矚目,不一定非得把自己擠上最高點不可,只需「獨一無二」便能展現鶴立雞群的王者之姿,而這份與眾不同的獨特感,正是老天給參訪者精心準備的特別禮物。

攀登大霸最尋常的路線便是先重裝走上十九公里的大鹿林道東線,再陡上五公里夜宿九九山莊,第二天凌晨兩三點便踏著夜露濕淋的步道摸黑前行,頭頂遍灑繁星讓結霜的地表泛起層層銀光,樹木在寒風中緊緊縮著,彷彿佇立在白霧的被套中沈睡,這時除了自身的喘氣聲之外幾乎沒有其他音波,腳底偶爾傳來的碎石聲算是大地在睡夢中被驚擾的夢語,夜色無限飽滿,時間幾乎完全凝結未曾流逝,突然,像從夢遊中驚醒,走在伊澤山附近的步道便看到大霸像艘城堡巨艦,緩緩地駛在對岸的陵線上,眼睛瞳孔放大極致貪婪地看著,生怕一轉眼巨艦便被白雲罩去駛入霧中,現在雙腿幾乎不管心肺負荷逕自加速起來,雀躍的心跟逐漸魚肚白的天際算是連成一氣了,在山腰迴旋的轉角處大霸像捉迷藏似的不時閃出來說:「嗨,我在這兒吶」,幾番彎來拐去上下起伏的折騰後,終於來到霸基最後一道碎石梯,頭剛越過梯頂大霸尖山便突然跳到你的面前,此刻所有的人幾乎都會喊出了同樣的話「哇 ! 好大 」。

大霸對親臨者來說不僅是造型奇特,在近距離接觸的瞬間祂也是獨一無二的,通常高山無論多麽高聳巨大我們接近祂的方式都是沿著容易攀爬的一側陵線,一小步一小步的接近,山的巨大感會被逐漸靠近的步履所抵銷,而大霸則是座落在三千公尺的陵線上直接垂直拔地而起,靠近祂的瞬間只見一堵高牆尖塔直入天際,幸運的話還能看到雲霧山腰盤繞,山頂自成仙山浮島,難怪原住民將此地封為祖靈聖山,在朝霞抹在黃澄石壁上時,一座金色神殿便從雲霧中翩然降臨,注視著光影雲霧微妙的瞬移,恍惚間便跌入了異次元的世界,這很難理解,我一點準備都沒有,但生命某些時刻不小心來到一個點,無名的喜悅突然貫穿全身,剎那,整個世界將你相擁入懷,佇足之地即是天堂,我站在從未被人超越高度的哥德大教堂前,被巴哈的管風琴聖樂一波一波地灌入體內,身體早已化為一根中空的管子,在金光的瀑布下不斷承接著無垠的喜悅,噢、噢、噢、噢、噢…你嚐過那種喜悅嗎?如果嚐過便知道它不會隨著時間逝去,那種沒有自我的狂喜恆久存在,天啊 ! 這就是神恩吧?我從未預期自己能從大霸身上領取這麼豐厚的禮物。

-天宇 2022

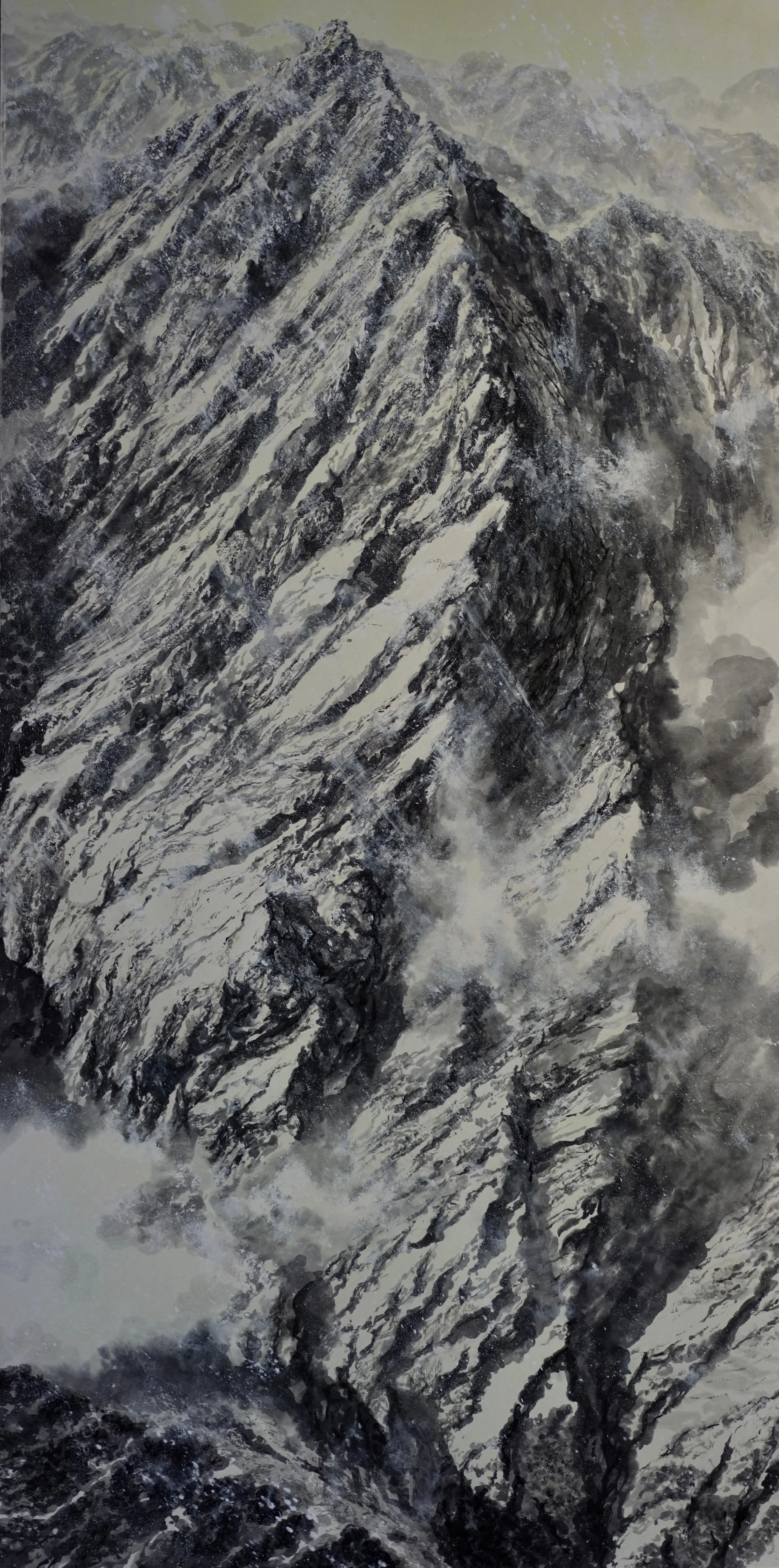

大霸尖山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

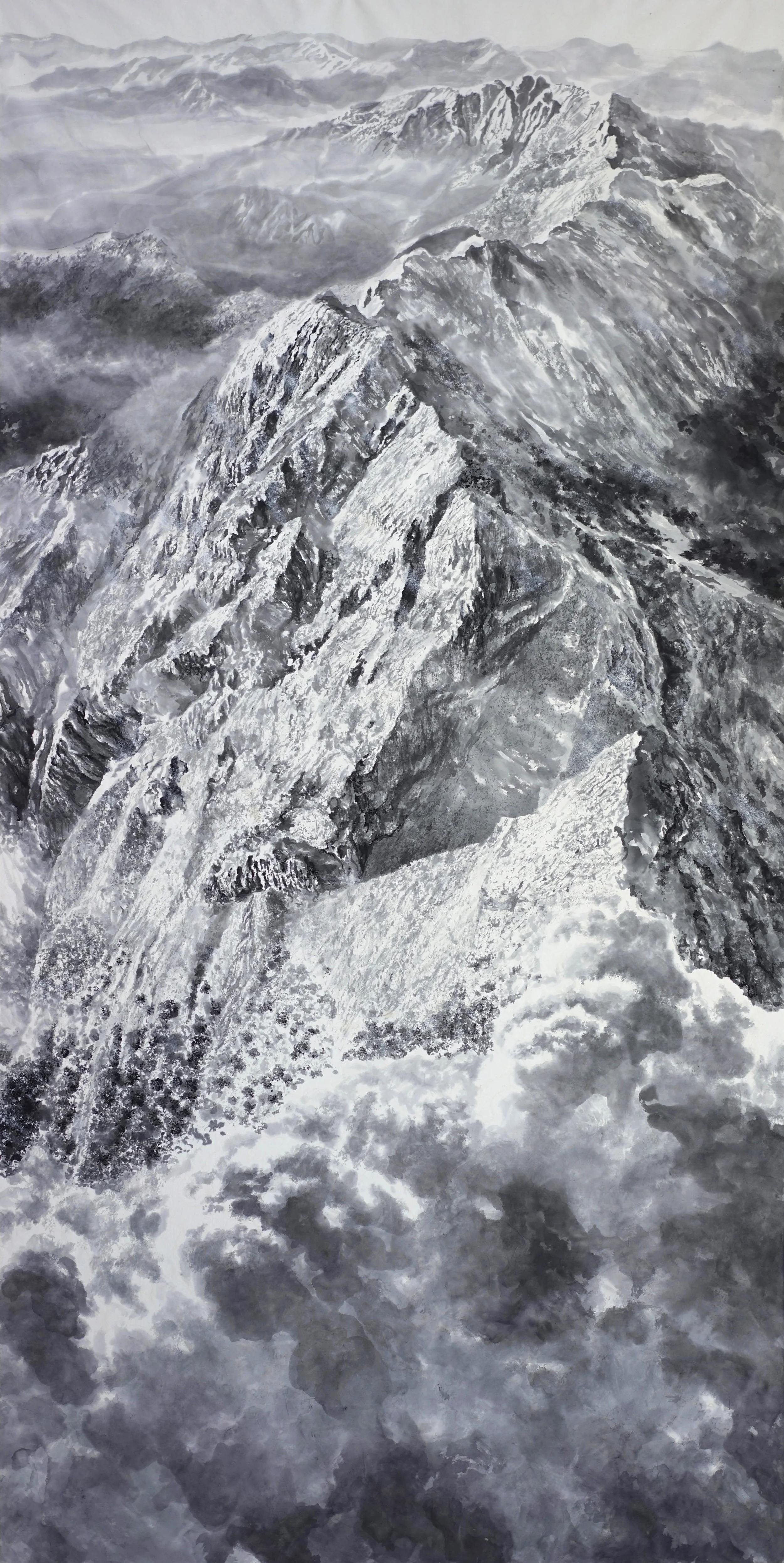

大霸尖山東側 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

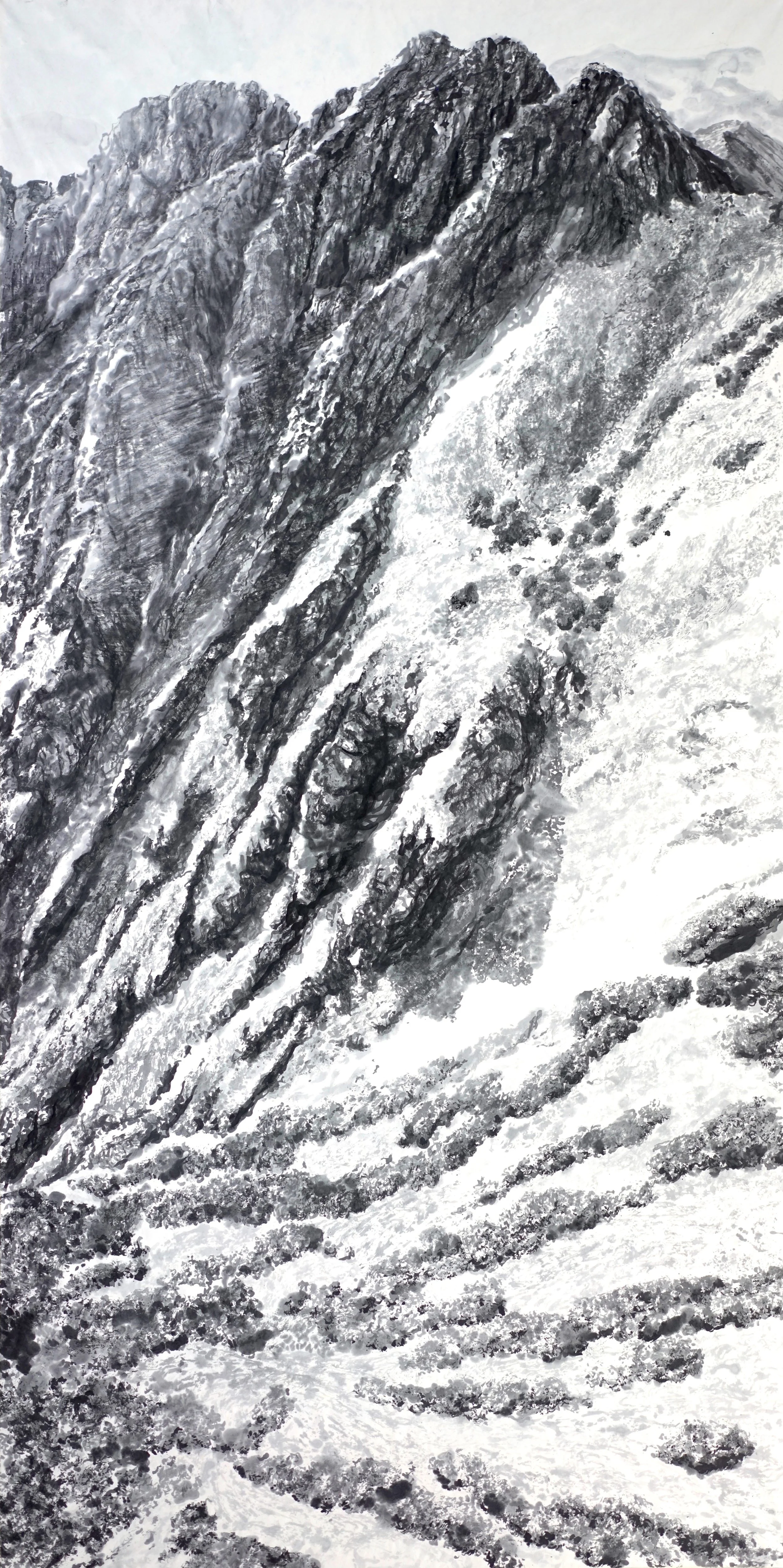

大霸尖山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

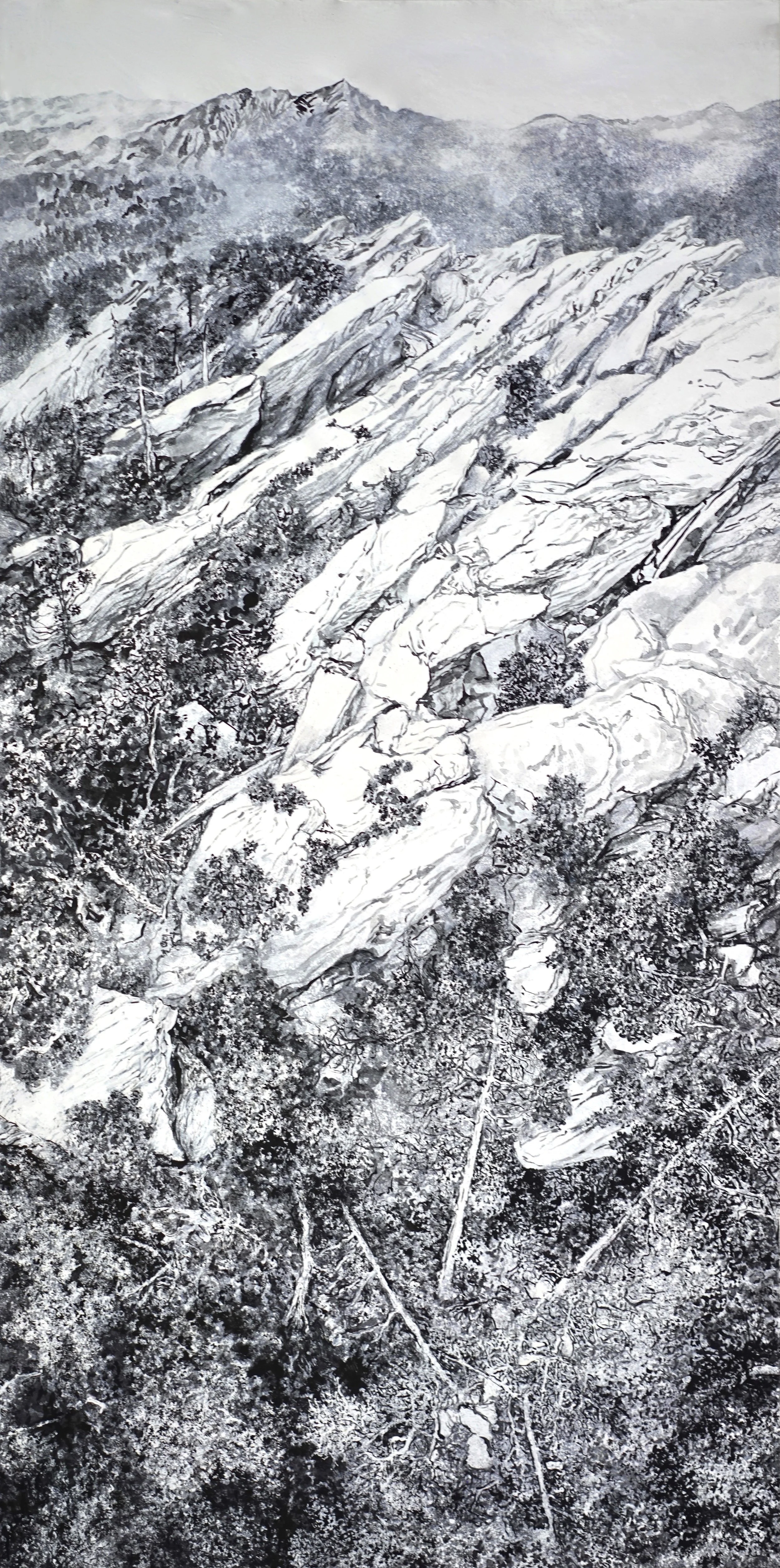

大霸尖 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

玉山初陽 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

色

每次太陽初昇或即將下山時都會在山峰抹上一道印地安紅,這道金紅色灑下來的時候,連最不起眼的小草最安靜的石頭都會瞬間變成舞台上的主角,每個都大聲喊著:

「來看我啊!來拍我啊!」

這也正是我最手忙腳亂的時刻,快門像機關槍掃射個不停,它持續的時間僅有五到十分鐘,短到令你來不及細看、來不及思考、來不及反芻,腦袋完全跟不上美景的變化,只有眼睛和內心的驚呼能勉強同步,美啊,的確能將大腦撞成一片空白,容不下半點思想論斷的摻和。

秀姑巒山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

聲

爬山速度總是隨著地形變化時快時慢,地表肌理變化萬千,有些地面腳掌落地毫無聲息,有些則是喀喀作響,有時腳步不斷踩出的拍子會形成一組曼妙的節奏,當靜寂的山谷傳回慢半拍的回音時,山便開始跟你嬉鬧了,回音的節奏雖說是對前者形成卡農式的模仿,但兩個聲部其實各奏各的,山音在岩壁林木的反射中丟三落四地附和著,就像一個初學節奏樂的小孩,總是跟不上又在不該敲時來那麼一下,一路帶著這個小笨蛋打鼓你能不狂喜嗎?

南湖大山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

香

在登山步道上走路呼吸通常比平時更用力、吸得更深,隨風而來的氣味吸入鼻腔時往往能更加敏銳地察覺,如果氣味中正好是自己心儀的松香或花朵,那種直衝腦門的強烈喜悅,瞬間就能讓身體的重量掉了一半。氣味總是不請自來,多半在一呼一吸間便逃逸無蹤,就算站在同一朵花面前第一口氣也不會與第二口氣香濃一致、感受相同,這種稍縱即逝的狀態逼得我們不得不更加警覺,保持意識清明。幸而「氣」是可以暫時封存並加以醞釀的,在兩個呼吸之間我們可延長時間或暫停呼吸,讓氣味與意識融為一體,逐步跟隨氣味在體內遊走,這個過程很容易讓人獲得自我消融的經驗,我們所有的狂喜、自由、寧靜、美感都是一種無我的狀態,聞一朵山花便能直入天堂,何樂而不為呢?。

馬博拉斯山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

味

對味覺來說山就是一座奇幻的異國盛宴,每棵植物每片葉子都有不同的香、臭、甘、澀,只需對芝麻大小般的體積細嚼一口,便能用舌尖開啟神秘廚房,入口劑量極微因而根本不用擔心中毒問題。不必預設對錯的立場,事後也不必好惡分明,只需純粹感受植物進入體內的變化,你會驚訝於同一片土壤同一塊岩石長出的植物,竟然讓味蕾產生無比龐雜的訊息,這些味道多半是一生都沒嚐過,因而身體會用最敏銳的意識來迎接,你只需讓汁液滲過舌面全心感受它喚醒的各種激情。在一片葉子上甘甜苦澀往往共融一爐,嚐著、嚐著、恍惚間身體就進到樹裡面了,這麼好玩的事,爬山時怎能錯過呢?

無名山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

觸

如果溫度沒有冷到需要手套保護,那就釋放十指到處亂摸吧,就像派出十個偵察兵探詢宇宙隱藏的奧秘,在觸覺中時間有不同於視覺的結界,隨便找一顆石頭摸著,便能摸出粗糙表面是極細的沙粒堆砌、沈澱、壓縮,並經過高溫高壓融合,借助地殼抬升,風化、裂解,途經百千萬年甚至上億年才能相聚有緣地來到你指尖,以我們不滿百年的生命觸及上億年的存在,你還能宣稱什麼是「我」嗎?摸啊、摸啊自己就不見了,找到那自我消失的竅門便能得到一份純粹寧靜,在那裡有一片永恆的時間守護著一切。

奇萊北 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

法

爬山是一段不斷抬升眼界高度的旅程,從山腳、山腰到山頂,隨著高度爬升所見所感也不斷變化。而我們內在其實也有一座心靈之山,隨著年齡、經驗、學養、修為而形成不同的境界高低。在心靈的山腳處我們見山是山,雲是雲、花是花一切都以物質的狀態,穩穩妥妥地被感官掌握著。隨著心靈的提升來到山腰處,就會看到山是地殼能量的堆疊,雲是水的氣化能量形式,花則是太陽能、生物能相融的產物,所有一切可感的物質背後,都有一股能量在作用,物質是暫現的表面形式,而能量則在內部生生不息地傳遞著。如果一個人爬到心靈之巔,就會遇到超出能量的層面,它有許多名稱,諸如:「上帝、神、佛、道、天、存在、空靈、意識、不可說⋯⋯ 」名稱雖異,但都同樣指向那個「一」,這裡沒有對錯、不分正反、超越有無、一切皆同。那不就是說:「山是雲、花是山、雲是花」了嗎?從物質層面看這的確是胡言亂語,從能量層看則似乎如此,從存在層面看便千真萬確了。因此當聽到人說:「生即是死、色即是空」別太急著吐槽,何不趕快上山呢?

天水瀑布 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

意

高山登山步道上經常半天看不到一個人影,因此路旁小便時便能給自己來點小小的宗教儀式,我最喜歡將水壺底部觸著白雲,在將壺水倒入口中的同時也解開胯下的噴泉為草木解渴,此時身體彷彿是一根中空的管子,從雲端接過來的水直接灌入松樹的口中,藉著這個小小的儀式,我至少短暫地觸及空靈,一切來自空無,回歸空無。

北大武山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

空

每一座山頂都藏著一把開啟天地的鎖匙,你會來到一個點,在那兒無法再踩任何一步使自己更高,向左向右前進後退都不行,它叫頂點,再上去只有藍天與四周的空靈了,一路千辛萬苦所得的最高獎勵就是這片空無。我們在塵世中所有登峰造極的事業像極了這從有到無的過程,我們不斷堆砌自我,不斷將自己抬高,不斷累積財富地位,最後看到的就是這一片空無,此時如果還在盯著腳下的塵土,那就太可惜了,好不容易到了這裡,途徑已經消失移動是多餘的,你只需靜下來,靜靜地坐著,老天就會把那把鎖匙遞到你手上,從有入無。

奇萊北峰 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

神

在摔落六台空拍機之後我終於悔改信神了,平時對宗教人士引經據典、裝神弄鬼總是敬而遠之,但在確定自己的意志連一陣風也鬥不過之後終於決定加入。

我是這麼跟山商量的,來到山腳時先深深一鞠躬,雙手合十並心中默念:「山啊,請賜我平安能一路匍匐到您跟前,看到雲影天光正在為您烘托最美的容顏,微風徐徐,空拍機來去自如,我會拍下您無與倫比的風采,並畫出您不朽的肖像,畢竟您要碰到很棒的畫家也不是那麼容易(順便自我推薦一下)這件互惠的事我們就這麼敲定了,拜託您囉。」

到達山頂喝茶時先倒幾滴在山頂,請山神先喝,吃乾糧時先朝天拜個幾下再入口,說來奇怪,從此天下太平,甚至屢現奇蹟。像能高南峰去回途中都是狂風暴雨,唯獨站在山頂的那一個小時雲彩爛漫、金光閃耀。雪山北壁則是等到空拍機飛臨山頭時才從雲堆中露臉,玉山東峰更是親切大方,硬生生衝出濃霧,搔首弄姿任你狂拍。活在物質、金錢的世界,要去感受舉頭三尺還有什麼神明的確不容易,但,我信了。

雪山南陵 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

靈

平時為準備爬山總是得維持一定強度的體能訓練,每當腳在地面快速抬起、落下、前進,我從不把它稱為「跑步」,而是說:「打地球」,用兩個小腳丫當鼓槌,把地球當鼓面,劈劈啪啪一路打下去,隨著鼓聲所過之處,蚱蜢騰飛、小鳥振翅,樹葉啪啪鼓掌喊著:「加油」,風會不時撲面擁抱親吻,雲影也不甘寂寞地翩翩起舞,所有周遭的一切都在鼓聲的催化下,漸漸地分不清彼此,鼓手成了地球的一部分,而地球當然也成了鼓手,將所有的、所有的都化成了大地最沉斂的悸動

火炎山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

時間

在陽光織成的綠蔭中我看著光陰移動,在涓涓垂流的山泉中我聽著時間的流逝,坐在巨岩風化的沙粒上我摸著歲月的消融,在心念隨風而逝裡我嚐到了時間的苦澀,不經長嘆一聲⋯⋯就在這時山說話了:「靜靜地坐在我身邊吧,關掉你腦中的滴滴荅答,這裡,沒有時間。」

達芬尖山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

畫

在畫著幾近垂直的峭壁時,才驚覺自己曾經匍匐在峭壁上爬上爬下,心無可抑制地再度昂揚,那時沒有懷疑、沒有憂慮,只有一步再迎上一步,直到氣竭力盡稍作休整。正如此刻把看得到的或看不到的通通化為飛揚的筆觸,一筆再提上一筆,直到手臂抬不起來。筆尖已變成了腳掌,使我又能再度投入山的胸膛,一天之中總有幾段幸運的時光,畫著畫著我就不見了,只有完美自在的筆觸,籠罩一切。

關山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

液化

爬山最初看到的一切都是輪廓分明的,山、樹、雲、背包、手杖、水壺無一不在他該有的位置上,但隨著時間、距離、與身心意識的變化,所有的疆界便逐漸地模糊,從山泉流入體內的水,轉瞬便化為汗珠滲入地縫重為山泉,吸入鼻腔的清冽空氣立刻就化為一道白煙隨風而去,一道思緒破空而來傾刻便遁回虛空,遠山、近樹、手杖從被汗水浸泡的雙眼中望去,像極了水墨宣染,一切都溶解成了流動的物體,此時感覺不像有個人在爬山,而比較像是一條透明的魚在雲間游泳。

能高南峰 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

能

在卡賀爾山頂扎營時我們已經在近乎颱風的狀態下走了六個小時,再好的體力與裝備此刻也狼狽不堪,原本輕易跨越的地貌在狂風暴雨中溼滑難行,全身像泡在冰水中手指僵到握不住手杖,過了能高主峰後沿途數里不見一平方米的平台可供扎營,因此當頭燈照到卡賀爾山頂一小片碎石地時如蒙大赦,等到全身發抖鑽進睡袋時所有的精力都乾枯見底,連吃口餅乾喝口水都使不上力。在這般身心耗竭無法動彈的狀況下,靜靜躺上四五個小時,手腳卻再度充滿氣力,連痠痛也退得遠遠的。這是什麼醫療奇蹟啊?只需靜靜躺著什麼事也不用做,身體就像耗盡的鋰電池扔在地上,四五個小時後便自動將能量充得飽飽的,這豈是「休息」兩字就能道盡的奇蹟?

鳶嘴山 / 244x122 / 壓克力, 鋁板

上下山

每當踏著輕快步伐下山時,總會不期而遇碰到氣喘呼呼上山的人,兩相對照便會發現,從山頂下來的人難免會掛著一種高潮後的倦怠表情,既驕傲又淡然,彷彿真的把山踩在腳下征服了,人有上有下,但對山而言任何一邊都是上山也都是下山,起點也是終點,它只是似笑非笑靜靜地坐在哪兒。

天水瀑布 / 244x122 / 水墨壓克力, 鋁板

笑

正午,我背著沈重的登山裝備在七十度的碎石陡坡上爬升,眼見腳掌每前進三五步便向後滑落一步,小徑彷彿碰到雲端才算盡頭,一直陪伴我前進的只有眼下灰黑的身影,它走走停停,曲曲伸伸地在碎石坡上蠕動著,有一刻汗珠滴穿了影子,它忽然說話了:「啥!你就這點本事?再踩一步啊。」我說:「實在不行了,讓我喘一下。」,影子說:「哼、到頭來還不是得靠我幫你。」霎那間我看到身體融入影子,或者說影子與身體緊合為一,山坡上一隻背脊高聳的蠕蟲,正以四腳、兩腳、三腳滑稽的身軀在地面爬行,咯、咯、咯⋯⋯碎石一路向山底滾去,我看見 · 山笑了。

我活在訊息電子化的時代,身邊充斥著無數人造無機物與設計品,要在這樣的人工環境下,依然堅持模仿自然的具象寫實來作為創作理念,顯得非常不合時宜。但在長期的登山過程中我看到自己暫時擺脫人工環境,投入無邊自然懷抱中的喜悅,那是種的的確確回到「家」的感覺。長久以來山以其陡峭險峻維持了神秘神聖的容顏,但隨著工程技術的開發山逐漸從神的居所讓渡給人,如果人工環境無限延伸至山頂,人勢必完成地球這個人工合成監獄,人將被迫與自然完全分離,屆時人完全無法想像自身能與天地合一,這個世界除了作為埋葬自身的肉體之外,再無其他可能,這是這個時代巨大的悲劇。因此,我將繼續用雙手為大地的巨人們畫像,用心與雙腳譜寫一首又一首的讚歌。

-天宇 2021

十九歲那年隨著校內登山隊去爬玉山,那是我第一次爬三千公尺以上的高山,沿途興奮莫名,平時因為是學校的田徑長跑校隊,體能絕佳同伴戲稱我沒有心肺,負重奔走也絲毫不喘,沿途我都會自動岔開登山步道,左上右下忽前忽後地踩踏探險,恨不得能多撞見什麼沒看過的東西。在八通關古道沿途我這種像獵狗到處亂鑽的行徑,同伴早已見怪不怪,因而來到玉山東北側碎石坡下我跟隊友們說:「我去山腳下看看」無人表示異議,他們五人沿著正常登山步道從玉山北面碎石坡攀爬上山,我則橫斷東側碎石坡後,站在高聳入天的垂直岩壁前拍著玉山的身軀,心中不知從哪飛來的念頭,我忽然問自己「這種幾近垂直的峭壁能爬嗎?」我從未受過任何攀岩訓練,但心裡回答的聲音卻是:「沒有爬爬看哪知道」,於是右手扣住一小塊岩面皺摺,左腳尖頂住岩面小凸,身體屈伸向上,竟然輕而易舉就上牆了,接著左手往上扣,右腳尖一頂,又上了一階,心中竊喜「怎麼這麼好玩呢」,我向上爬了大約三四層樓高覺得玩得差不多該下去了,這時才發現,糟糕,屁股並不長眼睛,腳掌也沒有眼睛,我能向上爬是因為我能看到哪裡有一小塊岩面凹凸,因而手指能抓,腳尖能頂,但向下卻沒有視覺可以定位,想靠腳尖去摸岩面凹凸變化來支撐身體下降,試了幾下便知不可行,如果直接跳下去又太高恐怕非斷腿不可,這時呼喚同伴救援已經太遲,他們早已繞到北側碎石坡直上玉山,我則懸在東側峭壁上聲音根本傳不過去,這時擺在眼前只剩一條路,向上。

決定向上攀的那一刻我並無任何恐懼,剛剛爬上來似乎也沒什麼困難,手一抓腳一頂,固定三點,一點移動,這似乎是本能不學而知,何況這是歷經數萬年風化的岩石堅牢無比,於是我像一隻壁虎毫無疑慮地往上攀爬,當時唯一沒考慮到的是量變會造成質變。剛開始爬的時候堪稱輕快,手腳俐落無礙,岩石表面只需些許皺摺凹痕皆能作為向上的支撐點,但過了一段時間後發現手腳肌肉在不停使勁用力後出現了微小的顫抖,五指抓扣石縫的勁道也越來越弱,手腳顫動的幅度隨著身體不斷向上牽引而逐漸加大,某一刻看到伸出去抓岩石的指尖竟然從指甲縫滲出鮮血,這時心裡才有點發毛,審視一下自身在半空中的處境,已經爬了多高?不知道。到山頂還有多長距離?不知道。顏臉及軀體都緊貼在峭壁半空,上不見天、下不見地,全身上下因肌肉過度勞累而不斷地顫抖,這時唯一能做的還是那條路,向上。

失去了最初的氣盛力足和大無畏的心情,目前只能爬一段,休息一段,所謂的休息也不過是身體貼壁暫時不動,但雙手雙足還是要用力頂住身體重量,一旦輸給地心引力就完了。身體越來越重向上移動逐漸困難,隨著休息的時間不斷拉長最後連靜止都很吃力,全身肌肉最初只是手腳發抖,現在連軀幹也開始顫抖,橫膈膜不斷發出它要抽筋的訊號,看著身體顫抖的振動不斷加大,你知道就在某一次加大的振幅中身體就會被震出岩壁,一切結束。

長期的田徑訓練使我對身體的「極限」有清晰的感知,在跑完九千公尺之後的最後一兩圈你要把身體所有力氣都榨出來,最後一百公尺那更是毫無保留,如果能衝過終點線後力竭倒地那就算完美了。不過在田徑場上倒下可以再起,而這裡⋯⋯我已經出現過數次身體越過終點線的虛脫感,腎上腺素再也擠不出半滴,一再掙扎看不到希望後,身體終於來到一個連喘口氣都提不上來的半窒息狀態,哪怕是手指再爬一公分的力氣都找不到,我抱著玉山不禁低語:「天啊,這就是我的全部了,老天如果您要,就拿去吧。」當說完這句話時我放下身心並做好墜落的打算,沒想到⋯⋯就在全身放鬆準備接受地心引力召喚的同時,脊椎突然傳來一陣涼意,從尾椎骨一路緩緩上升,那感覺就像有一條銀光的白龍,沿著尾椎由下而上直透天靈蓋破體而出,在經過這股電光掃過全身之後,身體出現了全所未有的變化,疲倦痠痛彷彿全跟那條白龍飛走了,甚至內心也進入了一片空靈的世界,那裡沒有恐懼,沒有執念,世界只是一片絕對的寧靜。

接下來攀爬變得很奇怪,垂直的壁面感覺好像鋪在地面上的地磚,與其說攀岩還不如說是在地平面上爬行,我就在腦中一片空白,空間莫名翻轉以及沒有任何時間感的狀態中爬到了山頂。

同伴們早已坐在玉山三角點附近休息,他們完全沒想到萬丈峭壁的下方會浮出一隻蒼白帶血的手掌,啪一聲扣住邊緣的一塊岩石,接著又一隻手扣住岩面,一顆慘白不帶表情的頭顱緩緩升起,在他們放聲尖叫中我知道他們看到鬼了,等到同伴回過神來才七手八腳地將我拉起,我只能勉強吐出一個字:「水」「水」,攀岩中早已不知何時撞飛水壺,現在渴到說不出一組完整的句子,同伴趕快將水壺遞給我,我半躺靠在一片岩石上將水壺就口,但手抖得太厲害瓶口始終對不到嘴,水濺濕了脖子,同伴趕快幫忙扶著水壺,那是我從未嚐過的甘泉,滴滴滲骨。

在那臨死的瞬間老天究竟做了什麼?我枯盡的力氣究竟從哪獲得瞬間提升?時空為何會在意識中停滯、扭曲?還有那無罣無礙的空靈⋯⋯這些在事後多年的探詢下對我依然是個謎,我只知道隨著年紀增長,益發能意識到生命純粹是老天贈與的禮物,除了感激、分享、慶祝之外無以為報,此後內心的感懷與日俱增,對天對地對萬物都有道不完的謝意,感謝山給我這段刻入骨髓裡的經歷,使我明白每吸一口氣的珍貴,使我對任何一顆平凡的石頭都能愛,我為此深深感激。

-天宇 2021